Spektakulärer Fund in Niederweningen

Text und Realisation: Susanne Haller-Brem, Zürich

Mammutknochen an der Ausgrabungsstelle in Niederweningen. Der Torfboden hat die Knochen und Zähne konserviert und braun verfärbt (Bild: Kantonsarchäologie Zürich). |

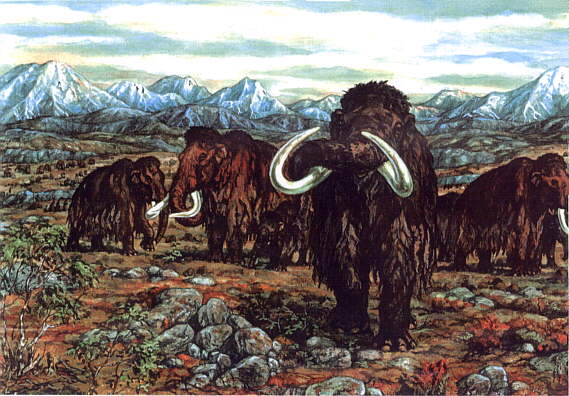

Mammute sind an die Kälte angepasste Elefanten, die in Europa

und Nordamerika am Ende der letzten Eiszeit (vor rund 10'000 Jahren) ausgestorben

sind. Im Juli 2003 ist in Niederweningen (Kanton Zürich) ein grösserer

Skelettrest eines ausgewachsenen Mammuts geborgen worden. Die Untersuchung

des spektakulären Fundes soll unter anderem Aufschluss über Einzelknochen

von mehreren Mammuten geben, die bereits 1890 nur rund hundert Meter entfernt,

gefunden wurden. Anders als damals - als man es unterliess, die genaue

Lage der Knochen zu dokumentieren - wurde das diesmal sorgfältig gemacht.

Zusätzlich entnahm man der Torfschicht viele Proben mit Pflanzenmaterial

und Käferresten. Fachleute der verschiedensten Disziplinen können

so rekonstruieren, wie das Wehntal zu Lebzeiten des Mammuts (vor vermutlich

rund 34’000 Jahren) ausgesehen haben muss.

In Niederweningen fand man die ersten Mammutknochen bereits im Sommer 1890 beim Bau der Eisenbahnlinie durchs Wehntal. Als am 2. Juli 2003 ein Baggerführer beim Ausheben eines Leitungsgrabens in einer Baugrube in Niederweningen auf riesige Knochen stiess, wurde sofort das Paläontologische Institut und Museum der Universität Zürich informiert. Heinz Furrer, der sich als Paläontologe mit der ausgestorbenen Tierwelt befasst, identifizierte den Fund umgehend als Knochen eines Wollhaarmammuts der letzten Eiszeit (Fachbezeichnung: Mammuthus primigenius). Rasch war klar, dass es sich um den bedeutendsten Fund seit der Entdeckung der ersten Mammutknochen im Jahr 1890 handelte. Weil die Paläontologen die Bergung und Dokumentation des Fundes nicht allein bewältigen konnten, baten sie die Kantonsarchäologie Zürich um Hilfe. «Wir verfügen über mehr Personal und die nötige Ausrüstung», erklärt der Grabungsleiter Andreas Mäder. Als Archäologe erforscht er die Geschichte von Menschen vergangener Zeiten und legt normalerweise nicht Mammutknochen frei, sondern menschliche Kulturgüter. Doch die Methoden blieben dieselben. Zerbrechliche Stücke wurden vor dem Abtransportieren in Gips gepackt und um das Austrocknen zu verhindern, verpackten die Ausgräber und Ausgräberinnen die Knochen bis zu ihrer Konservierung luftdicht. |