An die Zürcherische Jugend auf das Jahr

1847, IL. Stück, 7 S., 1 Lithographie

von der Naturforschenden Gesellschaft

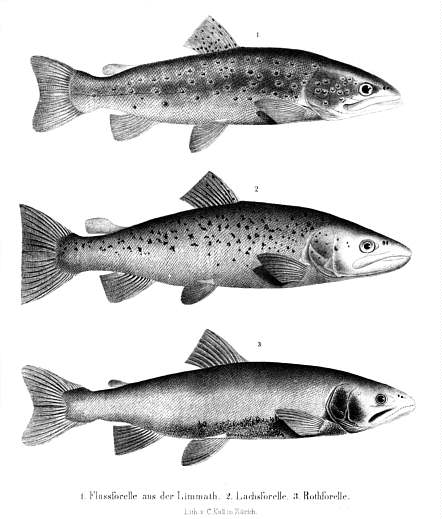

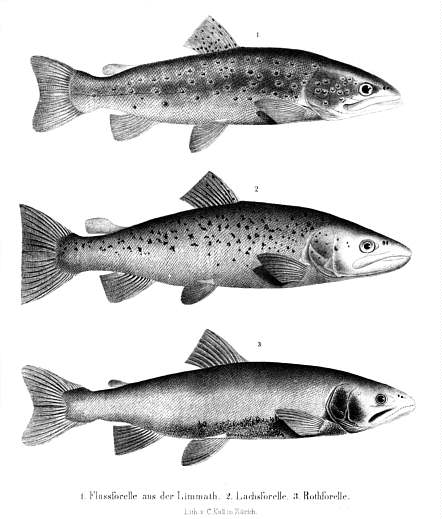

"Die Forellen" von Hch. Rud. Schinz

Lithographie von C. Kull Zürich,

Druck/Kunstdruck Mahler und Weber Zürich

Very Short Version

|

Ueber die Fische unserer Seen und Flüsse.

Unter die wichtigsten Produkte des Thierreichs, welche die Schweiz

überhaupt und besonders der Kanton Zürich liefert, gehören

die Fische. Zürich hat verhältnismässig seiner Größe

eine bedeutende Menge Gewässer, welche alle mit Fischen bevölkert

sind, die durch ihren Fang und Verkauf mancher Familie einen ordentlichen

Erwerb verschaffen. Eine nähere Bestimmung dieser Thiere und ihrer

einzelnen Wichtigkeit mag daher allgemeines Interesse haben, da die darüber

geschriebenen Werke wohl dem Kreise, welchem diese Blätter gewidmet

sind, weniger bekannt sein können.

Wenn auch die Fische bei uns nicht zu den nothwendigsten Lebensbedürfnissen

gehören, so sind sie dennoch im Allgemeinen aller Beachtung werth,

da sie vielen Millionen Menschen zur Hauptnahrung dienen und ihr Fang viele

Hunderttausende beschäftigt. Die Natur hat dafür gesorgt, daß

alle salzigen und süßen Gewässer in allen Klimaten, unter

jeder Temperatur, unter dem Aequator wie in der Nähe der Pole von

Fischen bewohnet sind; denn diese kaltblütigen Thiere hängen

wenig von der Temperatur der Klimate ab. Wir sehen, daß viele Seen

unserer Alpen, welche Dreiviertel des Jahres gefroren sind die schmackhaftesten

Forellen beherbergen, wenn sie nur einen Ausfluß haben. Alle ins

Eismeer fließenden Flüsse enthalten Fische, welche den Bewohnern,

da wo jede Pflanzennahrung fehlt, hinlängliche Nahrung liefern. Man

rechnet, daß jährlich tausend Millionen Heeringe und viele Millionen

Stockfische in den nordischen Meeren gefangen werden, und mehrere hundert

Schiffe auf ihren Fang ausgehen. Die Zahl der bekannten Fische mag sich

auf 6 bis 7000 belaufen, und vielleicht eben so viele bewohnen die unergründlichen

Tiefen der Meere. Von dieser großen Menge enthalten die süßen

Wasser nur eine kleine Zahl und nur wenige Familien, und selbst von den

Bewohnern der süßen Gewässer Europas fehlen viele den Seen

und Flüssen unsers Kantons, und keiner unserer Fische prangt mit den

reinen und glänzenden Farben von Roth, Grün, Gelb, Blau, dem

reinen Gold und Silber, mit welchen die Fische der heißen Zone so

vielfach geschmückt sind, daß sie mit den schönsten Kolibris

wetteifern können. Auch ist die Zahl der einzelnen Individuen, so

groß sie auch ist, doch nicht mit den unermeßlichen Schaaren

zu vergleichen, welche die Meere bewohnen, aber dennoch ist sie erstaunenswürdig.

Wie viele Zentner Heuerlinge werden jährlich auf dem Markte allein

verkauft, und wie viele tausende zählt nicht ein Zentner, und dennoch

nimmt ihre Zahl nicht ab, obschon gewiß noch viel mehr als unsere

Fischer fangen, von Hechten, Forellen und andern Raubfischen verschlungen

werden. Man kann sich dieses nur dadurch erklären, daß 100,000

Eier fast die geringste Zahl zu sein scheint, welche ein Weibchen oder

Rogener jährlich von sich gibt. Man berechnet die Zahl der Eier einer

Karpfe auf ungefähr 340,000, einer Schleihe auf 380,000, die eines

Barsches (Rechlings) auf 280,000 und diejenige eines Störs gar auf

150,000,000. Würden alle diese Eier aufkommen und keine zu Grunde

gehen, so würden nach gemachten Berechnungen alle Gewässer die

Menge nicht fassen und durch die Menge der Leichname, da es an Nahrung

gebrechen müßte, selbst das Meer in faulende Gährung übergehen.

Allein bei weitem nicht alle diese Eier werden befruchtet, sehr viele werden

von Wasservögeln und andern Fischen gefressen, und tausende der aufkommenden

kleinen Fische werden andern zur Beute. Die meisten Fische sind Raubfische

und zum Wohle des Ganzen herrscht in den Gewässern ein ewiger Krieg,

ja die Eltern fressen ihre eigenen Kinder und der Tod von Millionen bedingt

das Leben anderer Millionen. |

Hauptnahrung für uns sind aber die Fische nicht, im Gegentheil

hangt der Ertrag bei uns mehr vom Luxus ab, da nur die Reichern gewöhnlich

Fische essen, der Landmann aber nicht, da wir keine Fastenzeit haben. Deswegen

finden auch die schlechtern Fische fast keine Käufer und kommen nur

selten auf den Markt, die bessern aber sind immer theuer und die Fischer

legen sich mehr auf ihren Fang. Dahin gehören Lachse, Lachsforellen,

Forellen, Röthlinge, Aale, Aeschen und Trüschen. Von geringerem

Werth und doch vortrefflich sind die ungefleckten Salme oder Felchen, wozu

der sogenannte Bratfisch oder Blauling, die Albulen und Heglinge gehören.

Der letzte Fisch war früher so beliebt, daß nur die hohe Aristokratie

ihn zu essen bekam, da man ihn nicht verkaufen durfte, bis den sogenannten

Herren Seevögten eine gewisse Menge zugetheilt war. Hechte, Barsche

(Rechlinge) und Karpfen werden auch noch geschätzt, gemein aber sind

Alete, Brachsmen und Nasen, Schleien, Rottelen, Schwalen und die kleinen

Arten der Karpfenfamilie.

Die erste genauere Angabe über unsere Fische finden wir in einem

Werke, betitelt: Beschreibung des Zürichsees, von Hans Erhard Escher.

Zürich 1692. Die noch genauere Bestimmung aber fällt erst in

die neuere Zeit. Sehr gut sind alle Fische unsers Sees mit ihren gemeinen

Namen von einem Herrn Melchior Füßli 1709 in Oel gemalt worden

und diese Originaltafeln hängen noch jetzt auf dem Rathhaus. Sie wurden

von einem Johannes Simmler in Kupfer gestochen, sind aber nicht mehr zu

kaufen.

Manche glauben, die Menge der Fische habe seit der Einführung

der Dampfschifffahrt abgenommen und man behauptet dieses allgemein, wo

Dampfschiffe vorhanden sind, allein es scheint dies bei genauerer Untersuchung

nicht der Fall zu sein. Ausfüllungen und Veränderungen im Laufe

der Gewässer haben den Aufenthaltsort einiger Fische verändert.

So sind z. B. die Karpfen, welche früher nahe an der Stadt häufig

und groß vorhanden waren, durch Ausfüllung eines Theils ihres

Aufenthalts verdrängt worden und ganz verschwunden, so daß sie

jetzt nur noch in den sumpfigen Untiefen bei Rapperschweil vorhanden sind.

Im Greifensee, Pfäffikersee, Katzensee, Metmenhaslersee, Widensee

und Türlersee dagegen finden sie sich noch, auch in der Glatt.

Obschon die Fischerei an und für sich keine beschwerliche Arbeit

ist, so wird sie es durch die begleitenden Umstände, und der Fischer

muß seinem Beruf bei Tag und bei Nacht, bei Regen und Schnee, im

Sommer und Winter nachgehen. Wohlhabendere Leute treiben daher die Fischerei

selten, als etwa zum Zeitvertreib mit der Angelruthe, wozu es aber viel

Zeit und Geduld erfordert. Nur die Engländer sind leidenschaftliche

Angler, und fast alle, welche zu uns kommen, haben vollständige Fischergeräthschaften

bei sich und fischen, wo nur immer Wasser ist. Selbst ihre berühmtesten

Männer, wie Nelson und Byron, sollen leidenschaftliche Angler gewesen

sein.

Die Fischer, welche natürlich alle Eigenschaften der Fische kennen

sollten, werfen sich gar oft zu Wetterpropheten auf und finden großen

Glauben. Allein nur selten und zufällig treffen ihre Voraussagungen

ein. Fischer und Jäger könnten allerdings durch genaue Beobachtungen

wohl im Stande sein, aus gewissen Erscheinungen im Thierreich sich Kenntnisse

der künftigen Witterung auf längere Zeit zu verschaffen, wenn

dieß überhaupt möglich ist, aber sie sind, wenigstens bei

uns, keine genauen Beobachter, und meistens in Vorurtheilen und Aberglauben

befangen, daher haben ihre Voraussagungen keinen sichern Grund, und die

Erfahrung lehrt, daß häufig das Gegentheil dessen eintritt,

was sie prophezeiet haben. Würde es ihnen nach gehen, so würde

der Zürichersee alle Jahre gefrieren, was doch glücklicher Weise

nur ungefähr alle zehn Jahre geschieht.

Wir haben in unsern Flüssen, Bächen und Seen nur ein und

dreißig Arten Fische, welche in folgende Familien gehören. Barschartige:

nur eine Art, der Flußbarsch (Rechling). Groppenartige: eine Art,

die Groppe. Salmartige: Lachs, Lachsforelle, Flußforelle, Rötheli.

Ungefleckte Salme: Aesche, große Maräne (Blauling oder Bratfisch),

Blaufelchen, kleine Maräne (Albulen), Hägling. Karpfenartige:

Karpfe, Schleihe, Nase, Brachsen, Alet, Rottelen, Schwal, Hasel, Laugeli,

Bambeli, Rißling, Ellritze, Gründling (Gräsling), Bartgrundel

(Grundeli). Hechtartige: Hecht. Weichfische: Trüsche. Aale: Aal. Knorpelfische:

Großes und kleines Neunauge, Querder. Wir haben die Provinzialnamen

hier angeführt, bei Erwähnung der einzelnen Arten wird der wahre

deutsche und systematische Name auch angeführt werden. Für dieses

mal sprechen wir nur von einigen salmartigen.

Salme, Salmones, Saumons nennt man Fische, welche neben einem

verlängerten, seitlich zusammengedrückten Körper von gewöhnlicher

Fischgestalt und zwei Brustflossen, zwei Bauchflossen, einer After-, Rücken-

und Schwanzflosse mit Knochenstrahlen, hinter der Rückenflosse noch

eine kleine, fast durchsichtige Fettflosse, ohne Knochenstrahlen haben.

Die Arten unserer Gewässer bilden wieder zwei Unterfamilien.

Die erste Unterfamilie begreift die Forellen oder Salme mit kleinen

Schuppen, meist geflecktem Körper und außerordentlich vielen

Zähnen in weiter Mundöffnung.

Die zweite Unterfamilie hat große, weniger festsitzende Schuppen,

einen sehr kleinen Mund und sehr kleine oder gar keine Zähne.

Der Raum, der diesen Blättern gewidmet werden kann, erlaubt uns

nur von der ersten Familie zu sprechen.

Die Salme oder Forellen haben unter allen Fischen fast am meisten Zähne.

Sie haben solche in den Kinnladen, im Gaumen, auf der Zunge, an dem Pflugschaarbein

und am Schlundknochen. Diese Zähne dienen aber nicht zum kauen, sondern

nur zum Festhalten und Fassen der Beute. Es sind alle starke Raubfische.

Sie haben ein vortreffliches Fleisch und wenig Gräte.

Von diesen enthalten unsere Gewässer vier Arten:

1) Die gemeine oder Flußforelle, Salmo Fario.

2) Die Lachsforelle, Salmo Trutta.

3) Die Rothforelle, Salmo Umbla.

4) Der Lachs, Salmo Salar.

(Inzwischen waren Taxonomen aktiv: Salmo trutta fario;

Salmo trutta lacustris; für die Umbla (und andere) wurde eine andere

Gattung abgetrennt Salvelinus umbla, wobei aus der Beschreibung nicht zweifelsfrei

hervorgeht, dass es sich nicht um Salvelinus alpinus handelt. Nur der Lachs

heisst immer noch Salmo salar. Die einzige Aenderung hier ist die Kleinschreibung

des Artnamens.)

1. Die gemeine oder Flußforelle. Salmo Fario.

Sie heißt je nach ihrem Aufenthalt und ihrer verschiedenen Färbung

Goldforelle, Schwarzforelle, Bergforelle, Steinforelle, Förenen, und

in Zürich Niederwäßlerforelle, weil sie nur in der Limmat

oder im fließenden Wasser vorkommt. Französisch heißt

sie Truite, italienisch Trotta.

Kennzeichen der Art. Der Körper ist auf verschiedenfarbigem Grunde

immer mit zinober oder karminrothen runden Flecken, ohne bestimmte Zahl

und Stelle, besetzt. Brust, Bauch und Afterflossen sind meist schmutzig

orangengelb; die Rückenflosse grau, oben ins orangenfarbige, unten

ins olivengrüne übergehend; die Schwanzflosse schmutzig-orangenfarb.

Nacken, Hals und Rücken sind meist olivenfarbig, bald mehr bald minder

dunkel, zuweilen mit großen schwarzen Flecken auf dem Rücken.

Die rothen Flecken sind meist mit einem weißlichen Kreise umgeben,

der aber oft ganz undeutlich ist. Ueberhaupt ist die Grundfarbe gar sehr

nach dem Wasser verschieden, in welchem sich die Fische aufhalten, so daß

sie im Allgemeinen schwer anzugeben ist. Unter der Seitenlinie verliert

sich die Farbe bei den meisten ins Gelbe, bei andern ins Silbergraue. Der

Augenring ist silberfarben. Je reiner das Wasser ist, in welchem sie leben,

desto lebhafter ist ihre Farbe, in den Alpenwässern am dunkelsten,

wo dann auch die rothen Flecken am lebhaftesten erscheinen. Die Rogener

oder Weibchen sollen immer etwas kürzer, dicker und heller von Farbe

sein als die Milchner oder Männchen.*) Der Eierstock

und die Eier heißen Rogen, daher das Weibchen Rogener. Der männliche

Same heißt der Milch (nicht die Milch) und das Männchen Milchner.

Die Forelle wird in den Bächen nur 6 bis 10 Loth (146gr) schwer,

sehr selten ein Pfund, in der Limmat selten über fünf Pfund (2.6kg).

Im See findet man sie nicht. Diese Forelle ist durch die ganze Schweiz

allenthalben verbreitet und sowohl in Waldbächen des ebenen Landes,

als in den Seen der Alpen zu finden, wo kein anderer Fisch mehr vorhanden

ist, und in der Limmat und dem Rheine anzutreffen, aber nicht in unsern

Seen. Wo sie sich auch aufhält, immer wird sie unter die besten Fische

gezählt, aber die Bachforellen werden den Flußforellen vorgezogen,

da sie noch schmackhafter sind. Es findet sich kaum ein Bach mit kiesigem

Boden, wo sich nicht Forellen finden. Der Fang aber gehört Privaten

oder der Regierung. Auf dem Markte wird das Pfund meist zu 8 bis 10 Batzen

verkauft, gelegentlich aber erhält man sie oft wohlfeiler. Die Forelle

hat ein zartes Leben und hält sich deswegen nur in reinen Wassern

auf, ohne daß indeß Anschwellungen und Trübewerden der

Bäche nach Gewittern oder starkem Regen ihnen schadet. Hartes, tuffsteinhaltiges

Wasser, oder stehendes Wasser verträgt sie nicht, dagegen in weichem

beständig fließendem Wasser befindet sie sich sehr wohl, wie

in der Limmat und im Rhein. Deswegen findet man sie auch nur in solchen

Alpenseen, aus welchen Bäche ausfließen und niemals in solchen,

welche keinen sichtbaren Ausfluß haben. In den Bächen halten

sie sich gerne bei unterhöhlten Ufern und im Winter in Vertiefungen

auf. Sie sind sehr scheu und entfliehen dem Auge des Beobachters mit äußerster

Schnelligkeit. Nur in der Laichzeit sind sie zahm, daß sie sich fast

mit Händen greifen lassen. In ihren Flossen haben sie eine große

Stärke, und man sieht sie in sehr schnell fließenden Wassern

zuweilen Stunden lang unbeweglich aus einer Stelle stehen, wobei nur eine

fast unmerkliche Bewegung der Flossen statt hat. Besonders gerne geschieht

dies etwa hinter einem vorstehenden Stein oder einem andern Körper,

hinter welchem sich ein kleiner Strudel bildet. Sie liegen da im Hinterhalt,

um auf ein daher kommendes Insekt oder auf ein Fischchen mit größter

Schnelle springen zu können, und dasselbe wegzuschnappen. Wie alle

Fische verhältnißmäßig ein hohes Alter erreichen,

so scheinen auch die Forellen alt zu werden und schnell zu wachsen. Doch

läßt sich darüber nichts Bestimmtes sagen. In reinen Brunnen

oder Fischbehältern, in Bächen oder Flüssen lassen sie sich

viele Jahre erhalten, obschon außer dem Wasser ihr Leben nur kurz

dauert. Die Nahrung besteht aus allerlei Gewürm, Wasserschneckchen,

Blutegeln, besonders dem sogenannten Roßegel, Insekten, Fröschen

und kleinen Fischen. Da sie Insekten und kleine Fische im Sprunge zu erhalten

suchen, so wird die Sprungfischerei, besonders auch auf diesen Fisch angewendet,

wozu man sich als Köder der Wasserinsekten, Mücken, Hafte oder

auch kleiner Fische bedient, welche man, an die Angel gesteckt, immer hin

und her zieht. Die Engländer bedienen sich besonders künstlicher

Insekten dazu, welche immer oben auf schwimmen und erschnappt werden. In

den Brunnen werden sie gewöhnlich mit Ochsenleber oder ganz kleinen

Fischen gefüttert, können aber auch sehr lange ohne Nahrung sein

und sich doch wohl befinden, wenn sie nur immer frisches Wasser haben.

Die Laichzeit fällt in den November und dauert bis gegen Weihnacht.

Sie suchen zur Absetzung des Laiches einzelne Stellen aus, wo das Wasser

über feinen Sand und Kiesel fließt, wo es zuweilen so untief

ist, daß die Rückenflosse fast aus dem Wasser hervorragt. So

bald die jungen Fische ausgekommen sind, zerstreuen und verbergen sie sich

überall unter Steine. Sie vermehren sich stark. Die Alten ziehen sich

dann haufenweis zusammen, die Eier hängen an den Steinchen fest und

die Männchen reiben den Bauch am Boden, wodurch der Milch ausgegossen

wird und die Eier befeuchtet. Da sie bei Tag und bei Nacht auf Raub ausgehen,

so kann man sie auch zu allen Tagszeiten fangen, am besten aber beißen

sie Frühmorgens oder Spätabends an die Angel. Man fängt

sie auch mit Garnen, welche man Abends ausspannt, in welche sie sich dann

in der Nacht verwickeln. Der Angelfischer muß immer hin und her gehen

und den Köder beständig bewegen.

Es giebt zuweilen Mißgeburten unter ihnen , mit fehlerhaften

Köpfen. Unsere Sammlung besitzt eine solche, wo die obere Kinnlade

viel kürzer ist als die untere.

2. Die Lachsforelle. Salmo Trutta. Truite saumonée.

Seeforelle.

Oberwäßlerforelle.

Sie heißt bei uns einfach Seeforelle; Hartmann hat sie gewiß

irrig mit der im Bodensee und Rhein vorkommenden Rheinlanke verwechselt,

welche zwar ein ähnlicher, aber verschiedener Fisch ist. Sie wird

in allen großem Schweizerseen gefunden, in unserm Kanton bloß

im Zürichsee, Greifensee und Pfäffikersee, nie in der Limmat.

Ihre Gestalt ist länglich. Der Augenstern ist schwarz, der Augenring

silberfarben. Stirne, Nacken und obere Theile graulich, oft ins olivengrüne

spielend, Seitenlinie undeutlich, gerade, Seiten und untere Theile silberweiß,

mit unregelmäßigen schwarzen Flecken, welche mehr oder minder

zahlreich sind, der Bauch weiß. Bei jungen Fischen ist der Schwanz

etwas gegabelt, bei alten gerade abgeschnitten. Die Flossen sind graulichweiß

oder aschgraulich. Diese Forelle erreicht eine bedeutende Größe

bis 35 ja 40 Pfund, solche sind aber sehr selten, dagegen solche von 6,

8 bis 12 Pfund gemein. Man findet diese Forelle nur im See selbst, nicht

einmal bei seinem Ausfluß aus dem See; gegen die Laichzeit und während

dem Laichen aber tritt sie in den Ausfluß der Linth ein und setzt

da den Laich ab. Dies geschieht mit Ende September oder im Oktober und

dauert bis im November. Der Rogen geht fast auf einmal ab und bleibt an

den Steinen oder Wasserpflanzen hängen. Die jungen Fischchen kommen

nach 7 bis 8 Wochen aus. Die Eier haben die Größe einer Erbse

und sind durchsichtig, so daß man die nach und nach sich ausbildenden

Fischchen durch die Häute sehen kann. Die Männchen oder Milchner

reiben sich an den den Laich umgebenden Körpern, wodurch der Saame

ausfließt und die Eier befruchtet. Dieß soll meist des Nachts

geschehen und bei hellem Wasser und Mondenschein am liebsten. Die jungen

Fischchen bleiben einige Zeit in der Linth und gehen erst nach Monaten

in den See. Sie wachsen sehr schnell, pflanzen sich aber erst nach vier

Jahren fort, wenn sie wenigstens eine Länge von 13 bis 16 Zoll erreicht

haben. Schon im 6 ten Jahr kann der Fisch 7 bis 8 Pfund schwer werden.

Er scheint sehr alt zu werden und eine Forelle von 30 Pfund und mehr, welche

aber selten sind, hat gewiß ein hohes Alter, welches sich aber nicht

bestimmen läßt. Eine Seeforelle von 34 Pfund, welche in unserer

Sammlung sich befindet, ist eine große Seltenheit. Die Nahrung der

jungen Fische besteht in Würmern, Insekten und kleinen Fischen. Je

größer sie werden, desto größere Fische verschlingen

sie und verschonen keinen Fisch, den sie verschlingen können. Auch

Frösche verschlucken sie.

Das Fleisch dieses Fisches ist sehr geschätzt und um so mehr,

je größer er ist. Im Sommer ist das Fleisch roth, im Winter

weiß und wird mit 8 bis 10 Batzen das Pfund bezahlt. Im Mai ist es

am besten. Beim Sieden wird es goldgelb. In der Laichzeit ist es weniger

schmackhaft, wie dies bei allen Fischen der Fall ist; es ist dann weich

und hat einen faden Geschmack, während es außer dieser Zeit

fest ist. Für die Fischer ist dieser Fisch sehr wichtig, da er so

groß wird und so theuer verkauft werden kann. Als ein gefräßiger

und gewaltiger Räuber frißt er viele andere Fische, doch bei

weitem nicht, wie der Hecht. Seine Eingeweide sind oft sehr fett. Man fängt

ihn im ganzen See das ganze Jahr durch außer der Laichzeit, wo sein

Fang verboten ist. Man bedient sich zum Fang der sogenannten Trachtgarne

und der Setzangel, im Winter der Schwebgarne. Zuweilen befällt diesen

Fisch auch ein eigener Zufall, der ihn für einige Zeit unfähig

macht unterzutauchen. Unsere Fischer nennen diesen Zustand den Blast. Sehr

viele Fische haben nämlich im Körper eine doppelte oder einfache

Blase, welche mit Luft gefüllt werden kann. Wenn der Fisch aufsteigen

will, so füllt sich die Blase mit Luft; dadurch wird derselbe leichter

und kann sich der Oberfläche des Wassers nähern, will er wieder

tiefer sinken, so wird die Blase entleert. Fische, welchen diese Blase

fehlt, bleiben daher immer in den Tiefen. Zuweilen nun wird, namentlich

bei großer Sonnenwärme, diese Blase sehr von Luft ausgedehnt,

verliert für einige Zeit die Kraft sich zusammenzuziehen, so daß

der Fisch nicht untertauchen kann und in seinen Bewegungen gehemmt ist.

In diesem Zustand kann man einen solchen oft mit Händen greifen. Escher

erzählt von einem Fall, wo man eine 27 Pfund schwere Forelle fangen

konnte. Dieser Zustand befällt auch Hechte und andere Fische, er dauert

aber gewöhnlich nicht lange, und verliert sich, wenn der Fisch stärkere

Bewegungen macht. Diese Blase ist es, aus welcher die sogenannte Hausenblase

oder der Fischleim gemacht wird, den man nicht bloß vom Hausen, sondern

auch von andern großen Fischen bereiten kann.

Die Rothforelle. Salmo Umbla. Rötheli, Röthel.

Im Genfersee heißt sie der Ritter, l'ombre Chevalier. Diese Forellenart

ist nicht gefleckt, gehört aber ihrem ganzen Bau nach zu den wahren

Forellen, mit sehr vielen Zähnen. Die Farbe ist nach der Jahrszeit

und dem Wasser verschieden. Der Augenring ist silberfarb. Stirne, Nacken

und Rücken dunkel oder heller olivenfarb, der Bauch hoch orangenfarb,

die Seitenlinie zart, gerade und mehr oberhalb als in der Mitte. Im Sommer

ist die Farbe viel heller, oben olivengrünlich, Seiten und Bauch gelblich,

der letztere weiß und hin und wieder, wie auch unsere Abbildung zeigt,

wie mit Kohlen geschwärzt, doch nicht bei allen. Im Winter bemerkt

man bei einigen auch orangenfarbe Flecken, mit einem schwachen weißen

Ringe umgeben. Die Brust-, Bauch- und Afterflossen sind bei Erwachsenen

hoch orangenfarbig, Rücken-, Fett- und Schwanzflosse mehr grau.

Die Rothforelle gehört zu den kleinen Fischen, die meisten sind

ungefähr spannenlang, solche von einem Fuß und länger gehören

schon zu den seltenen und die allergrößte, welche in unsern

Zeiten im Zugersee gefangen wurde, wog 5 Pfund. Die Schuppen sind immer

sehr klein und kaum bemerkbar. Im Genfersee wird die Rothforelle bedeutend

größer und bis auf 7 - 8 Pfund, ja 10 Pfund schwer, deßwegen

wurde sie auch für eine verschiedene Art gehalten. Die Haut dieses

Fisches ist so zart und dünne, daß sie fast durchsichtig scheint.

Das Fleisch ist röthlich, aber zart und geht ungemein schnell in Fäulniß

über. Man fängt einzelne das ganze Jahr, in größerer

Menge aber fängt man sie von Martini an bis zum neuen Jahr. Hauptsächlich

werden sie bei dem Meilerfeld und bei der Au gefangen. Sie halten sich

immer in bedeutenden Tiefen auf, selten unter 10 bis 13 Klaftern, gewöhnlich

aber noch viel tiefer. Sie kommen nie in die Limmat und auch nicht in die

Linth und bedürfen zu ihrem Leben ein weiches Wasser, hartes vertragen

sie nicht. Sie haben ein sehr zartes Leben, doch aber lassen sie sich in

Brunnen Monate lang erhalten. Sie laichen auch nur in großen Tiefen,

im Zürichsee von der Mitte Oktobers an; die Laichzeit dauert fast

zwei Monate. Nach frühem Verordnungen sollte man annehmen, sie laichen

zweimal im Jahre und zwar im Juli und im Oktober, allein dieß scheint

unrichtig zu sein. Die Eier sind von der Größe des Hanfsamens

und von Farbe hellröthlich. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich

in der Brut anderer Fische, da sie zu klein sind größere Fische

zu verschlingen. Man findet nur Heuerlinge in ihrem Magen. Vielleicht fressen

sie auch Wasserinsekten, welche aber selten in solche Tiefen kommen mögen,

wo sie sich aufhalten. In Brunnen fressen sie auch Regenwürmer, von

welchen sie in der Freiheit auch wohl keine bekommen. Diese Würmer

sind überhaupt allen Süßwasserfischen angenehm. Es scheint

fast, als ob dieser Fisch ehmals häufiger gewesen sei als jetzt, da

er auch zu der Zeit, wo man am meisten fängt, nicht häufig auf

den Markt kommt, und nur selten Pfundweise gekauft werden kann. Auch jetzt

noch werden sie am häufigsten bei Meilen und bei der Au gefangen.

Die Garne werden am Abend über 20 Klafter tief gesetzt und des Nachts

im Wasser gelassen, am Morgen aber wieder aufgewunden. Wahrscheinlich weil

der Fang weniger ergiebig, das Garn setzen aber mühsam und zeitraubend

ist, wird derselbe weniger betrieben, da er zu wenig Gewinnst abwirft.

Wenn auch im Allgemeinen die Menge der Fische sich nicht vermindert hat,

so können doch aus uns unbekannten Ursachen einzelne Arten weniger

zahlreich geworden sein. Noch gehört, wie schon angeführt worden,

auch der Lachs zu dieser Familie, allein der Raum für die Abbildung

gestattete nicht diesen Fisch abzubilden, und dann wäre so viel von

der merkwürdigen Lebensart dieses Fisches zu sagen, daß wir

genöthigt sind, dieß auf ein anderes Jahr zu versparen.

Bemerkungen des Uebertragers:

Die Nomenklatur der Fische ist für 1847 korrekt.

Inzwischen waren aber die Taxonomen aktiv. Sie haben 24 000 weitere Fischarten beschrieben und haben umgeteilt. Das Misstrauen von Schinz über die Gleichheit

der Röteli (Saibling) im Genfersee und im Zugersee war gerechtfertigt. Die

Formenvielfalt von Salmo trutta ist hingegen sehr gross (Stichwort: Rheinlanken).

Altersbestimmungen anhand von Schuppen waren offenbar noch nicht bekannt.

Bemerkenswert ist auch die Stelle über den Krieg von Jedem gegen Jeden. Darwin's Publikation war 9 Jahre später. Die erste Fischbrutanstalt wurde 1852 im Elsass gebaut.

Wie in anderen Neujahrsblättern werden Aberglauben und anderes angesprochen, diesmal sind es "Fischerlatein" und die "Schäden" durch die neumodischen

Dampfschiffe.

Masse: 1 Klafter ca. 1.8 - 2 m, 1 Fuss ca. 30.1 cm, 1

Zoll ca. 2.53 cm; 1 Pfund à 32 Loth ca. 500gr.

Mass und Gewicht sind ein besonders kompliziertes Kapitel

im 19.Jahrhundert. Stichworte: Napoleonische Kriege, Restauration, Einführung

des metrischen Systems.

Übrigens war gleichzeitig ein anderes Pfund à 36 Lot in Gebrauch.

To Zurich's (adolescent) youth on the year 1847, 49th piece

by the natural science society , 7 pg., 1 lithography

"Trouts" by Hch. Rud. Schinz

Trouts, charr, Salmo trutta lacustris, S. trutta fario, Salvelinus alpinus

On the fish of our lakes and streams

Fish belong to the most important products of the animal realm, which supply Switzerland in general and particularly the

canton Zurich. Zurich has relatively to its size an noteworthy quantity of waters, which are all populated with fish,

which provide to some families a tidy income by its catch and sales. A description of these animals and their individual

importance may therefore have general interest since the scientific books are not wide spread.

Even if, for us, the fish do not belong to the most necessary needs of living, they are nevertheless worth to all

attention, since they serve many millions humans as main food and their catch employs many hundredthousands. Nature

ensured that all salty and fresh waters in all climats, under each temperature, under the equator as in the proximity

of the poles are inhabited by fish; because these cold-blooded animals depend few on the temperature of the climates.

We see that many lakes of our alps, which are three-quarter of the year frozen accommodate the tastiest trouts, if they

only have a outlet. ...

Survival of fish can only been explained with fertility: 100.000 eggs seems to be nearly the smallest number, which

a female annually spawns. Egg counts of carps are approximately 340,000, of tench some 380,000, European perch some

280,000 and that of a sturgeon are 150,000,000*). If all those eggs would hatch and none would die, then all waters

would not hold the quantity and by the quantity of the starving bodies even the sea would turn into a putrid-ended

fermentation. However by far not all these eggs will become fertilized, many are devored by water birds and other fish,

and thousands of the arising small fish become others prey.

Values of fish of canton Zurich: ... the better fish are always expensive and fishermen put more effort on

their catch. Here belong salmon, salmon-trout, trout, charr, eel, grayling and burbot. Of smaller value and nevertheless

splendid are the unspotted salmons or whitefish, to which belongs the so-called roasting fish or bluefish (Coregonus

wartmanni). Pikes, perches and carps are still appreciated, common however are dace, carp bream, sneep, tench, rudd,

roach and smaller kinds of the carp family.

Some believe, that the quantity of the fish dropped since the introduction of the steam navigation and public

opinion supports this, where ever steam ships are present, however without connection to exact investigation. Filling

up the shores and changes of the streambed changed the location of some fish. Thus e.g. the carps, which were frequent

and largely present in former times close to the city, were displaced by filling out a part of their stay and completely

disappeared, so that they are now present near Rapperswil (upper end of Lake Zurich) only in the swampy shallow parts.

Fishermen, which should know all characteristics of the fish, often raise themselves to be prophets of weather and find

large faith. However their predictions happen only rarely and coincidentally. Fishermen and hunters could probably be

able to make weather forecasts by exact observations of certain features in the animal realm. If this is possible at

all, but they are no exact observers, at least not here, and mostly in prejudices and superstition, therefore their

predictions do not have a secure reason. Experience teaches that frequently the opposite of the prophesy occurs. If

it would go according to to them, then the Lake Zurich would freeze every year, which happens nevertheless only

approximately every ten years.

The rest of the paper covers a list of all fish species in the Canton of Zurich and descriptions of lake trout,

brook trout (brown trout) and charr, consisting of: local names, description, maximum size, water quality needed,

distribution, life history, food, spawning, catch.

*) Acipenser sturio is noted with 2,400,000 cf. fishbase

Another note (in the salmon paper): In older times it was believed, that flea are the best lure for grayling (umber), but already Gessner noted, that fishermen have to take "subtile care" of the flea.

Home Liste der Neujahrsblätter