An die Zürcherische Jugend auf das Jahr

1848, L. Stück, 7 S., 1 Lithographie

von der Naturforschenden Gesellschaft

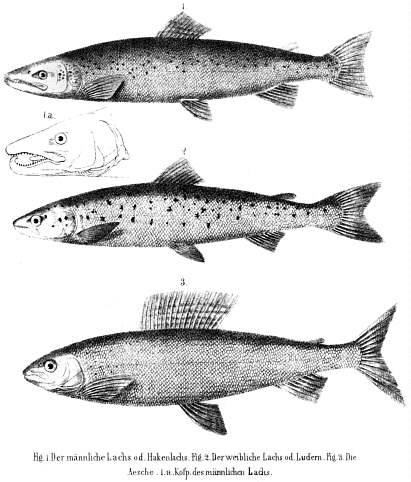

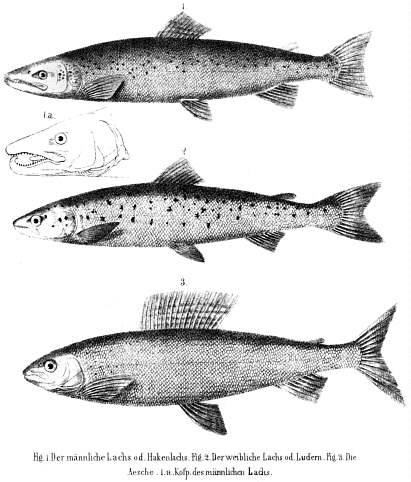

"Die Lachse" von Hch. Rud. Schinz

(von H.R. Schinz, Druck/Kunstdruck Mahler und Weber)

(Lithographie vermutlich von C. Kull Zürich, vgl. Nr. 49) |

Die Fische unserer Gewässer.

Ein halbes Jahrhundert ist bereits verflossen seit dem die naturforschende

Gesellschaft, nach dem Beispiel anderer Gesellschaften unserer Vaterstadt,

angefangen hat jedes neue Jahr ein Unterhaltungsblatt der reifern Jugend

zu widmen, welches, dem Zweck ihrer Stiftung gemäß, irgend einen

naturhistorischen Gegenstand darstellte. Im vorigen Jahr wurde der Anfang

gemacht die Naturgeschichte der Fische zu behandeln, welche unsere Seen

und Flüsse bewohnen, um zu zeigen wie wichtig diese Thiere für

den Erwerb einer bedeutenden Zahl unserer Mitbürger sei, welche sich

mit ihrem Fange beschäftigen. Wenn aber der Fang gehörig und

ohne die Fische zu sehr zu vermindern, betrieben werden soll, so muß

auch die Lebensart, der besondere Aufenthalt jeder Art und ihre Fortpflanzung

näher bekannt sein und diesen Zweck sollen diese Blätter zu erreichen

suchen. Wir machten im letzten Blatt mit der Darstellung der wahren Forellenarten

den Anfang, indem wir die Geschichte der Flußforelle, der Seeforelle

und der Rothforelle behandelten. Von dieser wichtigen Gattung bleibt noch

die vierte Art zu betrachten übrig, nämlich:

Der Lachs. Salmo Salar.

Dieser Fisch hat nach Alter, Jahreszeit und Geschlecht auch bei uns

verschiedene Namen, wie dies bei verschiedenen Fischen der Fall ist. Der

einjährige heißt ein Sälmling oder Saibling, der Erwachsene

heißt vom Frühjahr an bis zum August Salm und von da an bis

zum Neujahr Lachs, französisch Saumon. Das Männchen oder der

sogenannte Milchner heißt vom September an Haken, weil sein Unterkiefer

sich in einen Haken umbiegt, der Rogener oder das Weibchen heißt

Ludern.

Der Lachs ist der größte Fisch unserer Flüsse, (nur

der Hecht kommt ihm zuweilen an Größe nahe,) er erreicht ein

Gewicht von 35 bis 40 Pfund, man hat sogar Beispiele von solchen, welche

50 Pfund wogen. Der Kopf ist nach Verhältniß nicht sehr groß,

länger und spitziger beim Männchen, als beim Weibchen. Er hat,

wie alle Forellen, eine sehr große Menge von Zähnen, in den

Kinnladen, an der Zunge, im Gaumen und im Schlunde. Die Schuppen sind nicht

sehr groß und sitzen an der starken, dicken, fettigen Haut fest,

Kopf und Rücken sind am Männchen olivengrün, welche Farbe

an den Seiten bis zur Seitenlinie heller wird und unter derselben in Gelb

übergeht, die Flossen sind sämmtlich grau, die Fettflosse, welche

keine Knochenstrahlen hat, ist nicht groß, an den Seiten bis zur

Seitenlinie sind hin und wieder kupferrothe und schwärzliche, unregelmäßige

Flecken zerstreut. Das Weibchen ist oben mehr blaugrau, an den Seiten mehr

silberweiß und mit schwarzen Flecken bezeichnet. Gegen die Fortpflanzungszeit

verlängert sich beim Männchen die untere Kinnlade. wird knorpelartig

hart und biegt sich in einen Haken um, in der Oberkinnlade aber entsteht

eine Höhle, in welche die Spitze des Hakens einpaßt, so daß

der Mund sich doch schließen kann; nach der Laichzeit verliert sich

dieser Haken wieder und findet sich beim Salm nicht. |

Verbreitung und Aufenthalt. Der Lachs ist einer der am weitesten

verbreiteten und deswegen auch einer der wichtigsten Fische. Er findet

sich in allen Flüssen, welche in die Nord- und Ostsee fließen,

in allen denen, welche sich ins Eismeer ergießen, im ganzen Norden

von Nordamerika, bis zum nördlichsten Grönland, auch in den Flüssen,

welche in das stille Meer sich ergießen. (Die neuere Systematik ist nicht mehr einverstanden.)

Nach der Jahrszeit ist er

bald ein Bewohner des Meeres, bald der großem und zur Fortpflanzungszeit

der kleinem Flüsse, selbst der großem Bäche. Niemals aber

hält er sich in den Süßwasserseen bleibend auf. Unsere

Lachse steigen aus der Nordsee im Frühjahr in den Rhein und wandern

allmählich aufwärts, sodaß sie schon im Mai von Basel bis

zum Rheinfall sich finden und dann Salm heißen, im August oder Anfang

Septembers treten sie in die Limmat, Reuß und Aare und im Oktober

ziehen sie zum Theil in die kleinem in den Rhein fließenden Flüsse,

die Töß, die Thur, viele aber durch den See hinauf in die Linth,

und viele sogar durch den Wallensee in die Seez und bis gegen Mels hinauf.

Nach Vollendung der Linthunternehmung stiegen viele in das alte Linthbett

und wurden dort gefangen, erst in den folgenden Jahren kamen sie in die

neue Linth; in der Thur steigen sie bis gegen Untertoggenburg hinauf. Bei

ihren Wanderungen überspringen sie den kleinen Rheinfall bei Laufenburg,

allein den großen Rheinfall können sie nicht überspringen

und sammeln sich am Fuße desselben, wo oft sehr viele gefangen werden.

Durch die Reuß gehen sie in den Vierwaldstädtersee und aus diesem

bis nach Steg, aus der Aare bis durch den Thuner und Brienzersee. Die stärksten

Züge in die Nebenflüsse kommen im Oktober. Wenn sie aus dem Meere

aufsteigen, wandern sie in großen Schaaren, wobei sie ein zweiseitiges

Dreieck bilden sollen, an der Spitze ein Rogener oder Weibchen voran, nachher

zerstreuen sie sich. Sie überspringen Mühlwuhre und Dämme,

indem sie den Schwanz mit dem ganzen Körper in einen Ring biegen und

plötzlich wieder zurück schnellen. In diesem Schwanze haben sie

eine große Stärke, womit Gefangene selbst gefährlich um

sich schlagen können.

Nahrung. Ungeachtet der Lachs ein furchtbares Gebiß hat,

gehört er doch nicht unter die gewaltigen Raubfische, wie andere Forellen

und man findet seinen Magen oft leer. Die Jungen nähren sich von Würmern

und Wasserinsekten, wohl auch vom Laiche anderer Fische; ältere Salme

verschlingen kleine Fische, besonders soll der Stichling, der sich aber

in unsern Flüssen nicht findet, wohl aber in den meisten andern Flüssen,

welche in den Rhein fließen, seine Nahrung ausmachen und der Lachs

diesen kleinen Fisch, den andere Raubfische seiner Stacheln wegen nicht

verfolgen, ohne Schaden in Menge verschlingen. Wahrscheinlich frißt

er auch Krebse und Würmer.

Fortpflanzung. Der Hauptzweck der Wanderung der Lachse in die

Flüsse und besonders in die kleinen ist die Fortpflanzung, welche

nie im Meere geschieht. Sie treten in alle die kleinem Flüsse ein,

welche genug Wasser haben, doch bleiben auch viele im Rheine zurück,

an allen Orten aber suchen sie seichtere Stellen zur Ablegung ihrer Eier

auf, oft sogar sieht man sie in Bächen laichen, welche so wenig Wasser

haben, daß die Rückenflosse großer Lachse über das

Wasser hervorragt. Die Laichzeit beginnt mit Ende Oktober und dauert bis

Ende Dezember. Zu dieser Zeit sieht man Männchen und Weibchen beisammen

auf den sogenanten Gruben stehen. Diese Gruben sind nichts anders als kleine

Vertiefungen auf dem Grunde des Flußbettes, welche dadurch entstehen,

daß das Weibchen, oft auch das Männchen, an diesem Ort sich

schwimmend erhält, wie man sich ausdrückt, steht, und mit dem

Schwanze und Bauch am Boden wühlt, wodurch die kleinen Steinchen etwas

seitwärts geschoben und umgekehrt werden, indem die untere Fläche

derselben weniger schleimig ist, ist sie auch rauher und heller und zeigt

dadurch dem Auge leicht die Stelle der Grube an. Diese ist ungefähr

zwei Fuß breit und mehrere Fuß lang. Hat sie die gehörige

Eigenschaft, so reibt sich der Rogener oder das Weibchen am Boden, dadurch

gehen die reifen Eier aus dem Leibe ab und bleiben an den rauhern Steinchen

hängen. Nun kommt das Männchen und befördert durch lebhafte

Bewegung des Körpers den Abgang einer weißen Feuchtigkeit aus

dem After, welche der befruchtende Same ist. Diese ergießt sich mit

dem Wasser über die Eier und befruchtet sie, wobei indes nicht alle

befruchtet werden; da aber dies mehrmals wiederholt wird, so werden die

meisten befruchtet und da die Zahl der Eier groß ist, so ist auch

die Vermehrung stark. Mann rechnet nämlich die Zahl der Eier, welche

ein Weibchen von sich gibt, auf etwa 30,000. Sie sind roth und nicht viel

größer als Mohnsamen. Nach 10 bis 11 Wochen kommen die kleinen

Fischchen aus den Eiern und bleiben gerne eine ziemliche Zeit in derselben

Gegend unter Steinen oder andern Körpern verborgen, bis sie eine gewisse

Größe erreicht haben, dann treten sie die Reise abwärts

an, und so findet man sie im Frühjahr in den großem Zuflüssen

des Rheins als sogenannte Sälmlinge von sechs bis sieben Zoll Größe;

sie halten sich hier nur einige Wochen auf und schwimmen abwärts bis

zum Meere, wo sie so lange bleiben, bis sie zu Salmen erwachsen sind, daher

findet man nur Salme von einigen Pfunden im Rhein, nie kleinere.**

der Autor muss die Zwergmännchen übersehen haben.

Durch das Laichen wird das Fleisch des Lachses weicher und schlechter,

der Fisch wird mager und gegen das Ende der Laichzeit hat es viel von seiner

Derbheit verloren, wird auch durch das Kochen nicht roth, wie das Fleisch

der Salme, dem es in jeder Beziehung nachsteht; dennoch aber ist es immer

noch sehr geschätzt und angenehm. Wenn auch viele tausend Fische einer

Brut zu Grunde gehen, so erreicht doch die größere Zahl das

Meer.

Nutzen. Wenn auch bei uns das Fleisch der Salmen und Lachse

seiner Theure wegen nur auf die Tafeln der Wohlhabenden kommt, so ist der

Gewinn des Lachsfanges um deßwillen für den Fischer nur um so

bedeutender. Das Pfund wird gewöhnlich nicht unter einem Franken verkauft

und nur bei größerm Ueberfluß etwas wohlfeiler. Salme

werden in der Limmat selten gefangen und noch theurer verkauft, und zwar

mehr in den Gasthöfen. Man kann den Lachs frisch mehrere Tage aufbewahren.

Im Norden, wo der Lachs viel häufiger ist, wird er eingesalzen oder

gedört und so das ganze Jahr aufbewahrt, allein bei uns kennt man

dies nicht. Die Sälmlinge werden im Frühjahr sehr geschätzt,

aber bei uns selten mehr gefangen. Schaden thut dieser Fisch, als Raubfisch,

nur sehr unbedeutenden durch Fressen anderer Fischbrut.

Fang. Man erstaunt,

wenn man liest, wie unglaublich viele Salmen schon bei ihrem ersten Eintritt

in den Rhein gefangen werden, und der ganzen Länge des Rheines nach

bis zu uns wird dem Lachs und Salm auf vielfache Art nachgestellt, so daß

es ein wahres Wunder ist, daß noch so viele zu uns kommen können.

Bei seinem Eintritt in die Schweiz bei Basel wird, beim Ausfluß der

Wiese in den Rhein, täglich mehrere Male ein großes Garn, der

Wolf genannt, ausgestellt und meist mit Beute beladen wieder aufgezogen,

zwischen Basel und Laufenburg, von Rheinfelden bis Laufenburg, findet man

am Ufer allenthalben Lachsfallen und Garne, welche man die Wage nennt,

aufgestellt. Es ist dies eine Art von Schnellgarnen, wodurch der Lachs,

wenn er darüber hinschwimmt, schnell mit dem Netz in die Höhe

geschnellt wird, und zappelnd auf demselben liegend in der Luft hängen

bleibt. Da wo der Rhein zwischen Felsen enge durchfließt, wie in

Laufenburg, werden in diese Zwischenräume eine Art von eisernen Reusen

gelegt, worin der Lachs sich, wenn er sich durchdrängen will, fängt.

Man hat auch eigene Fallen, welche an eben solche Orte gelegt werden, wo

der Lachs durchschwimmen muß. Sie gleichen etwas den Fuchsfallen,

welche man Tellerfallen nennt, und klemmen den Lachs ein, indem sie zuschlagen

und zugleich den Fisch durchstechen. Zuweilen sucht man durch lebende Rogener

Männchen anzulocken, indem man dem Fisch einen Strick zwischen die

Kiemen durchzieht und ihn so ins Wasser hängt. Am Rheinfall werden

sehr viele Lachse gefangen, indem sie sich da sammeln und nicht weiter

reisen können. Die merkwürdigste Art des Lachsfanges geschieht

des Nachts, indem man sie blendet, und dann mit einer Gabel, der man den

Namen Geeren giebt, sticht. Dies gedieht auf folgende Art. Man beobachtet

am Tage, wo Lachsgruben sind, auf welchen Männchen und Weibchen schwimmen

oder, wie der Fischerausdruck ist, stehen. Dieses kann man von einem erhöheten

Standpunkte, z. B. einer Brücke oder auch wohl vom Ufer aus thun,

oder indem man in einem Schiffe hin und her fährt, wodurch zwar die

Fische sich entfernen, allein die Grube bemerkt man deutlich und bezeichnet

den Punkt auf irgend eine Art, so daß man denselben auch bei der

Nacht wieder finden kann. Nun verbindet sich eine Gesellschaft von 6 bis

8 Männern; man miethet ein Schiff, nebst einem Kahnführer und

einem Manne zum leuchten. Als Leuchtinstrument dient ein eiserner Korb,

in welchem man Kienspähne anzündet. Dieser Korb wird an einer

Stange so in die Höhe gehoben, daß das Wasser bis auf den Grund

erleuchtet wird. Nun stellen sich die 6 oder 8 Mann auf beide Seiten des

Kahns jeder mit dem Geeren bewaffnet und die Augen fest auf das Wasser

gerichtet. Der Kahnführer fährt dann über die bezeichneten

Gruben langsam hinab. Die durch den Schein des lodernden Feuers geblendeten

Lachse kommen an die Oberfläche des Wassers und werden in diesem Augenblicke

mit dem Geeren angestochen, und, da dieser Wiederhacken hat, so bleibt

der Getroffene hängen, und wird in das Schiff geworfen, was aber bei

einem großen Lachs nicht leicht ist, und Kraft nebst festen Fuß

erfordert. Man wählt zu diesem Fange lieber dunkle, als helle Nächte,

weil der Schein des Feuers mehr blendet, zugleich muß aber auch das

Wasser ganz hell und durchsichtig sein, weil man natürlich bei trübem

Wasser den Fisch nicht sehen kann, und dieser auch nicht geblendet wird.

Es ist ein schönes Schauspiel bei dunkler Nacht diese Männer

zu sehen, wie sie im Feuer stehen, besonders den Korbträger, über

welchen beständig Funken herabfallen. Der Glanz des beleuchteten Wassers,

die Beleuchtung der umgebenden Hügel und Häuser und die geröthete,

dunstige Athmosphäre scheinen eine Feuersbrunst anzudeuten, für

welche dies Schauspiel auch schon oft gehalten worden ist, daher muß

die Polizei vorher benachrichtigt werden, damit nicht Feuerlärm gemacht

werde. In den neuesten Zeiten scheint übrigens diese Art Fang seltener

betrieben zu werden, entweder weil die größere Seltenheit der

Lachse die nicht unbedeutenden Kosten oft kaum ersetzt, oder weil es an

Liebhabern fehlt, welche die meist frostige Fahrt nicht mitmachen mögen.

Sie dauert oft mehrere Stunden, da man mehrmals Fluß auf und abwärts

fahren muß, indem in einer Fahrt nicht alle Lachsgruben befahren

werden können. Die nicht getroffenen Lachse kehren bald wieder zur

Grube zurück und können bei einer zweiten Fahrt gefangen werden.

Ein glücklicher Fang ist aber einträglich und ersetzt die aufgewendeten

Kosten reichlich. Auch vom Land aus kann zuweilen etwa vor einer Brücke

oder einer Wuhrung herab ein Lachs gestochen werden. In frühem Zeiten

wurde oft eine eigene Fischerei auf Sälmlinge getrieben, wenn diese

im Frühjahr, ehe sie den Rhein abwärts gegen das Meer zueilten,

einige Zeit in der Limmat sich aufhielten. Sie geschah mit der Angel und

mit künstlichen Insekten als Sprungfischerei, und hieß die Rollenfischerei,

weil eine Rolle oder kleine Schelle an der Angelruthe angebracht dem Fischer

anzeigte, wenn ein Fischchen angebißen hatte. Die Angelschnur war

sehr lang und der Fischer fuhr in einem Kahn mitten auf der Limmat auf

und ab. Sie scheint wenig mehr getrieben zu werden, wahrscheinlich aus

Mangel an Liebhabern, weil sie viele Zeit erfordert und nicht einträglich

ist.

Feinde hat der Lachs in unsern Gewässern nur als Sälmling,

den erwachsenen Fisch greift kein anderes Thier an, nicht einmal der Fischotter,

Aber ein Schmarozer-Thier, der sogenannte Kieferwurm*) Lernaea

branchialis, zur Klasse der krebsartigen Thiere gehörend, man nennt

dieses Thier auch Lachslaus.

plagt den Salm im Sommer, oft so sehr, daß er vor Schmerz große

Sprünge über das Wasser macht, er hängt sich aber nicht

blos an die Kiefern, sondern auch an andere Theile. Auch hausen in seinen

Eingeweiden mehreren Arten von Eingeweidewürmern, welche ihm aber

wahrscheinlich wenig schaden.

Die zweite Familie der salmartigen Fische, welche in unsern Gewässern

sich aufhält wird durch die sogenannten ungeflekten Salme gebildet.

Nur durch die Fettflosse ähneln sie den Forellen, dann aber freilich

auch durch die wenigen Gräten, womit ihr Inneres versehen ist, dagegen

haben sie sehr kleine oder gar keine Zähne und können deßwegen

nicht wohl unter die Raubfische gezählt werden. Die Mundöffnung

ist sehr klein und gestattet ihnen nur sich von Würmern, Insekten

oder gar vegetabilischen Stoffen zu ernähren. Die meisten haben große,

weniger festsitzende Schuppen und find meist ungefleckt. Sie leben meist

in Seen, nur eine Art in fließendem Wasser, und die in Seen lebenden,

lieben die Tiefen und kommen fast gar nicht auf die Oberfläche. Mit

Recht sind sie von den Forellen, zu welchen man sie früher zählte,

getrennt worden und bilden die Gattung der Felchen (Coregonus). Unsere

Gewässer beherbergen folgende:

1) Die Aesche. Coregonus Thymallus.

2) Die große Maräne. Cor. Maraena.

3) Den Blaufelchen C. Wartmanni.

4) Die kleine Maräne C. Maraenula.

5) Den Hegling C. Albula.

Die Aesche Coregonus Thymallus.

In der französischen Schweiz l'ombre in der italienischen il temolo.

Man hat sie wohl auch zu einer eigenen Gattung Thymallus gemacht und Thymallus

vexilifer genannt. Beide Kinnladen sind mit leicht bemerkbaren, kleinen

Zähnchen besetzt, welche aber sehr spitzig sind; einige kleine Zähnchen

sitzen auch noch im Gaumen. Der Körper ist mit mittelmäßig

großen und harten Schuppen bedeckt; die obern Theile, Rücken

und Seiten desselben sind grau, an den Seiten geht diese Farbe ins hellere

grau über, die Seiten über und unter der Seitenlinie sind mattweiß

und über den ganzen Körper bis zum Schwanz, laufen 14 bis 15

schmutziggraue Parallelstreifen, welche dem ganzen ein düsteres Ansehen

geben. Die Rückenflosse dagegen ist sehr lebhaft gefärbt, sie

hat 20 Strahlen und ist hoch, mit mehreren Reihen runder schwarzer Flecken

besetzt, zwischen welchen die Häute zinnoberroth sind, die Fettflosse

ist nur klein und die übrigen Flossen mehr oder minder rot. Am vordem

Theil des Körpers bemerkt man meist einige kleine, schwarze, runde

Flecken. Die Aesche wird etwa 14 bis 15 Zoll lang und erreicht ein Gewicht

von einem Pfund, sehr selten von zwei, oder gar drei Pfund.

Aufenthalt. Es ist dieß ein Flußfisch, der nie in

die Seen geht. Er kommt in der Limmat, der Töß, der Thur und

dem Rhein vor und hält sich außer der Laichzeit mehr in der

Tiefe auf. Sie lebt gesellig in großen Schaaren beisammen. Sie liebt

hellströmendes klares Wasser mit kiesigem Grund, geht auch in schattige

Waldbäche, steigt aber nicht bis in die Alpengewässer hinauf.

An sumpfigen Orten findet man sie nicht. In Zürich kommt sie bis zum

Ausfluß des Sees herauf. Ein Zugfisch ist sie nicht, sondern bleibt

fast das ganze Jahr in derselben Gegend, und nur zur Fortpflanzung besucht

sie seichtere Stellen.

Nahrung. Die Aesche kann, da ihr Mund klein und mit schwachen wenn

schon spitzigen Zähnen versehen ist, nur Insekten, Würmer, kleine

Wasserschnecken, Fischlaich und Schlamm fressen. Die Schnecken verschlingt

sie mit der Schale. Nach Insekten springt sie, und fängt wohl nahe

am Wasser hinfliegende Insekten im Sprunge. Selbst in schnellfließenden

Wassern kann sie sich Stunden lang an derselben Stelle schwimmend erhalten.

Fortpflanzung. Zur Fortpflanzungszeit sucht sie seichtere und

weniger schnellfließende Wasser auf. Diese Zeit ist der März

die Eier sind etwas größer als Hanfsamen, größer

als die des Lachses und von gelblicher Farbe. Die Vermehrung ist stark.

Die ausgekommenen Fischchen wachsen schnell. Bei uns hat die junge Aesche

keinen besondern Namen und wird leicht von Unkundigen mit andern kleinen

Fischen verwechselt, wenn man die Fettflosse nicht beachtet.

Nutzen. Das Fleisch dieses Fisches ist weiß, derb und wohlschmeckend

und wird sehr gesucht, doch wird es aber weniger theuer, als die Forellenarten

verkauft. Es hält sich einige Tage, je nach der Jahreszeit, frisch.

Da sie oft in Menge gefangen wird, so ist für manchen Fischer der

Ertrag des Fangs ziemlich bedeutend. Escher in seiner Beschreibung des Zürichsees

nennt die Aesche den herrlichsten und gesündesten Fisch vor allen

unsern Fischen, der Geschmack muß sich geändert haben, denn

jetzt werden die Forellen den Aeschen vorgezogen.

Fang. Man fängt die Aesche mit Garnen und an der Angel.

Die Aesche ist ein Gegenstand der Sprungfischerei, der Fang erfordert aber

Erfahrung, denn es ist ein listiger Fisch. Die Alten hatten die sonderbare

Meinung, man müsse einen Floh an die Angel stecken, aber schon Geßner

meinte spaßhaft, man müßte damit sehr subtil umgehen.

Außerdem hat die Aesche viele Feinde, der Fischotter stellt ihr stark

nach, dann aber besonders auch der Flußadler, der Seeadler, die Tauchgänse

und Taucher, und jungen und alten anderer Raubfische.

Schaden thut die Aesche durchaus nicht.

Die Naturgeschichte der andern Arten der Felchen wird in einem andern

Blatt folgen.

Anmerkungen des Uebertragers:

Was dann leider nicht mehr

geschah.

Lachs und Forelle sind offenbar

einfach zu unterscheiden: einen Lachs kann man an der Schwanzwurzel halten,

während eine Forelle rausflutscht.

Der Originaltext ist in Fraktur gesetzt, was bei der Texterkennung einige Schwierigkeiten verursachte.

Die (wissenschaftlichen)

Namen sind die damals Gültigen. Sie stimmen meist nicht mehr mit den

heute gültigen Namen überein.

1) Die Aesche Coregonus

Thymallus.

2) Die große Maräne.

Cor. Maraena.

3) Den Blaufelchen C. Wartmanni.

4) Die kleine Maräne

C. Maraenula.

5) Den Hegling C. Albula.

Die Äsche "C. thymallus"

bekam (wie bereits erwähnt) ihre eigene Gattung und heisst Thymallus

thymallus. Die Coregonen-Systematik ist immer noch strittig, schon die

Anzahl der Chromosomen mit Zahlen (2N) von 36 bis 96, mit der Vermutung

von Polyploidie, deutet auf Schwierigkeiten, welche schon Hartmann und

Steinemann mit den Kiemenreusendornen hatten. Mit jeder neuen Art der Untersuchung,

das vorletzte waren Gel-Elektrophoresen der DNS, nun sind DNS-Sequenzierungen

dran (vorerst der Ribosomen), bieten sich neue Möglichkeiten, die

Phyllogenese abzuklären. Vermutlich wird noch einige Zeit vergehen,

bis sich die Forschergemeinde geeinigt hat.

Masse: 1 Fuss ca. 30.4 cm,

1 Zoll ca. 2.53 cm; 1 Pfund à 32 Loth ca. 500gr.

Home Liste der Neujahrsblätter