herausgegeben von der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

Über Grönlands Eisberge. von Arnold Heim

mit 4 Tafeln nach photographischen Originalaufnahmen

Zürich

|

|

|

Die Abbildungen sind Photo-Lithographien ohne Rasterung der Polygraphischen

Institut A.G. in Zürich

nach Photographien von Arnold Heim

So wie es früher üblich war, im Neujahrsblatt der Zürcher

Naturforschenden Gesellschaft in erster Linie ein Bild zu geben, so möge

auch dieses Jahr wieder die bildliche Darstellung als Hauptsache und der

Text nur als Erläuterung betrachtet werden.

Zweierlei Arten von Eis erfüllten die polaren Meere: Meereis und

Landeis. Das Meereis ist direkt gefrorenes Meerwasser. Ist der polare Sommertag

des nördlichen Grönlands zur Neige gegangen und der erste Stern

am mitternächtlichen Himmel wieder erschienen, so wird es rasch kälter

und kälter, so dass schon im November die Fjorde zugefrieren.

Und wenn im folgenden Jahr Ende Mai oder Anfang Juli dänische Dampfer

nach Grönland fahren, müssen sie südlich vom Kap Farvel

vorbei und in die Davisstrasse steuern. Denn die ganze Ostseite Grönlands

ist den grössten Teil des Jahres mit einem undurchdringlichen Panzer

von Meereis umgeben. Mit der kalten Strömung, die der Ostseite

entlang vom Pole her kommt und die Südspitze Grönlands umgibt,

reicht auch der Eisgürtel noch ein Stück weil in die Davisstrasse

hinein. Durch Strömung, Sturm, Gezeiten und Schmelzen zerbricht

die Kruste in Schollen, die vielfach gestaut, gerundet und übereinandergestossen

werden, wodurch das Packeis entsteht. Als „Hans Egede“ am 9. Juni

1909 nahe von Ivigtüt in Südwestgrönland das Land aufsuchte,

da war das Packeis eben in einzelne treibende Schollen aufgelöst,

zwischen denen sich unser Dampfer mit halber oder Drittels-Fahrt hindurchzuwinden

suchte.

Das Landeis zeigt ganz andere Formen und eine körnige Struktur.

Es kommt von Gletschern und Inlandeis und ist aus Schnee hervorgegangen.

Jeder Gletscher, der ins offene Wasser mündet, bricht in Blöcke,

sobald das Eis nicht mehr auf dem Grunde sitzt. Die Stücke treiben

davon mit den Winden und Gezeiten und Strömungen, im allgemeinen Fjord-auswärts,

dem offenen Meere zu; aber vielfach werden sie wieder durch rückwärts

treibende Winde gestaut. So war es gerade, als wir Anfang August 1909 den

entlegenen Eskimowohnplatz Karajak im Hintergrunde des Umanakfjordes im

nordwestlichen Grönland zu erreichen suchten. Der Eingang des inneren

Fjordes war noch von einem Heer von zusammengetriebenen, mächtigen

Eisklötzen gesperrt. Drei Tage darauf aber blies ein kräftiger

Wind von Osten her und säuberte die Wasserstrasse.

Zwischen Landeis und Meereis gibt es im Küstenbereich auch Mischformen.

So schildert Drygalski unter dem Namen Schelfeis von der Antarktis einen

-4-

Eisgürtel zwischen Inlandeis und Meer, der gebunden ist an den

Bereich des Kontinentalsockels (Schelf) mit seinen Unebenheiten und Untiefen

des Grundes. Von der Landseite her brechen Stücke des Inlandeises

ab, während von der Aussenseite her ein Zuwachs von Meereis stattfindet.

Diese Schelfeismasse bewegt sich nicht aktiv wie das Inlandeis; sie wird

wie das Packeis von den Bewegungen der Gezeiten ergriffen.

Im folgenden soll nur noch vom Landeis, dem Gletschereis oder „grossen

Treibeis“ die Rede sein.

* *

*

Den, der zum erstenmal nach Grönland reist, bringt nichts so sehr

in Erstaunen und Entzücken, wie die weissen Eisgestalten, die auf

den blauen Wassern treiben - die Eisberge. Es ist das Inlandeis,

das sie erzeugt. Die grössten liefert das antarktische Inlandeis,

das vom Festlande her allseitig gegen das offene Meer hin vorstösst.

Philippi bildet gewaltige Klötze ab und spricht von treibenden

Tafeleisbergen von mehr als 30 km Länge und bis 50 m Höhe. In

Grönland hat sich seit der Eiszeit der Eismantel so weit zurückgezogen,

dass ein breiter Küstensaum von Inseln und Halbinseln mehr oder weniger

eisfrei geworden ist. Das Inlandeis ergiesst sich in der Regel in

Form von einzelnen Gletschern in den Hintergrund der Fjorde. Hier,

wo der Grund uneben und felsig ist, können so grosse Tafeln wie in

der Antarktis nicht entstehen. Aber dafür ist die Geschwindigkeit

des Eisvorstosses umso grösser. Am grossen Karajak-Eisstrom,

der 15 km breit und einer der kräftigsten Eisberglieferanten ist,

(in Taf. III, Fig. 3 abgebildet) wurden stellenweise 20 m tägliche

Bewegung gemessen, das ist über 20 mal so viel wie bei einem gewöhnlichen

Alpengletscher. Die Ursache liegt darin, dass statt eines beschränkten

Firngebietes das ungeheure Inlandeis den Gletscherstrom nährt.

Die Eisströme stossen ins Meer, bis etwa 4/5 der Eisdicke unter Wasser

tauchen. Dann trägt das Wasser. In Riesenklötzen

bricht mit gewaltigem Getöse das Eis ab und treibt schwimmend davon.

Noch befindet sich der „Berg“ in seiner ursprünglichen Stellung und

hat die Form einer Tafel; es ist der erste Typus, dem wir begegnen, der

Tafeleisberg (Taf. 1 links, Taf. II rechts, Taf. IV, Fig. 3 links).

Die grössten, die ich sah, kamen vom Karajak-Eisstrom und mochten

etwa 700 m Länge auf 50 m Höhe über Wasser (= ca. 200 unter

Wasser) gemessen haben.

Obwohl das sommerliche Fjordwasser nicht viel über 0° steigt,

schmilzt das treibende Landeis doch rascher unter der Wasserstandslinie.

Es entsteht überall eine Einkerbung, ein Gesimse, an dem man alle

späteren Umstellungen der Eisberge ablesen kann. Die Eisbergtafel

wird unterhöhlt, bis unter gewaltigem

-5-

Donnern seitliche Stücke niederbrechen. Dabei vernimmt man

zuerst einen hellen Knall. Eilig schweift der Blick umher, um unter

der weiss glänzenden Schar den zusammenbrechenden zu finden.

Haushoch spritzt das Wasser am Eisfels auf. Dem Knall folgt ein Rollen

wie Donner. Jetzt ist der Berg aus dem Gleichgewicht geraten und

pendelt noch einige Minuten langsam hin und her, bis er mit schief aufgerichteter

alter Wasserstandsmarke wieder eine neue Gleichgewichtslage gefunden hat.

Unterdessen ist die Welle ringsum fortgeeilt und hat die Nachbarn gerüttelt,

dass es ringsum vielstimmig von neuem zu donnern beginnt. Lag der

eiserfüllte Fjord stundenlang oder tagelang in Ruhe, so ist jetzt

die Stunde des Aufruhrs gekommen. Einer rüttelt den andern, bis alle

schwachen Stellen niedergebrochen sind.

Seltener als das seitliche Abbrechen, aber umso grossartiger ist das

Schauspiel, wenn ein Eisberg sein Gleichgewicht dermassen verloren hat,

dass er sich völlig rundum dreht. Doch man sieht dies am liebsten

vom Lande aus, denn der Wellenschlag kann nur zu leicht das schwache Umiak

1) umwerfen oder zerbrechen. Viele denken sich, die Gefahr der Eisberge

bestehe darin, dass man zwischen zweien zerdrückt werden könnte.

Doch dies ist eine ganz unrichtige Vorstellung. Denn im offenen Wasser,

wo nicht gerade lokale Strömungen einander entgegen ziehen, bewegen

sich die benachbarten schwimmenden Berge stets annähernd gleich rasch

und langsamer als das Boot. Doch muss man sich hüten, einem Eisberg

zu nahe zu treten, dessen Formen einen baldigen Abbruch vermuten lassen.

So würde kein vorsichtiger Reisender oder Eingeborener wagen, etwa

durch die Gasse links an dem Eisbergklotz der Tafel I oder unter dem Tor

der Tafel II vorbei zu steuern.

Hundert Mal kann man das Donnern der Eisberge gehört haben, und

doch wird man immer wieder getäuscht: diesmal ist es doch wirklicher

Donner. Woher kommt der erste scharfe Knall? Das wird jedem klar, der am

Strande die herangetriebenen Eisschollen mit dem Messer zu zerkleinern

sucht, um sie hernach auf dem Petrolfeuer zu schmelzen und das köstliche

Gletscherwasser zu trinken. Mit jedem Messerstich spritzt das Eis

fast explosionsartig auseinander. Es kommt dies von den fein zerteilten

Luftblasen, die sich nun in der höher gewordenen Temperatur und dem

zugleich seit der Loslösung vom Gletscherstrom niedriger gewordenen

Drucke auszudehnen suchen. Und so verstehen wir denn auch den ersten Knall,

denn es handelt sich dabei nicht nur um ein gewöhnliches Abbrechen,

sondern um ein sprengschussartiges Abspringen des Eises.

Am Strande können wir auch die Struktur des Eisbergeises studieren.

Je nach dem Luftgehalt wechselt die Durchsichtigkeit. Aber auch die

Grösse

- 6 -

des Gletscherkornes scheint darauf von Einfluss zu sein. Ein

kleinkörniges Eis ist weniger durchsichtig als ein grosskörniges.

Ich erinnere mich, ganz glas-klare Schollen gesehen zu haben, die aus verzahnten

Eiskörnern von mehr als Faustgrösse zusammengesetzt waren.

Die Verschiedenheit der Durchsichtigkeit und Reinheit hängt mit dem

Ort zusammen, den das Eis einst auf dem Inlandeis und dessen stromförmigem

Abflusskanal eingenommen hat. Das Gletscherkorn wächst mit der

Zeit und der Tiefe.

Während wir in unseren Alpen die Gletscher von Moränenschutt

oft völlig überdeckt finden, überraschen das grönländische

Inlandeis und die von dort kommenden Eisberge durch ihre Reinheit.

Es fehlen im allgemeinen aus dem Inlandeise aufragende Felsen und davon

kommende Moränen, und auch am Grunde kann das Eis nur wenig mächtig

mit Geschieben beladen sein; denn selten sieht man Moränenschutt und

Blöcke auf den treibenden Bergen und Schollen. Es sind fast immer

rein marmorweisse Gestalten, die auf den tiefblauen Wassern treiben, mehr

oder weniger durchschimmernd, mit unbeschreiblich grün-blauen Schatten

und Grotten. Nicht selten findet man auch tief kobaltblaue Bänder,

die den ganzen Berg geradlinig durchsetzen. (Ein schmales solches im Tor

Taf. II, rechter Fuss.) Man traut den eigenen Augen nicht, und das

Entzücken nimmt kein Ende. Damals, als es mir vergönnt

war, mit meinen lieben Zürcher Kollegen de Quervain und Bäbler

den grossen Karajak.Eisstrom (Taf. III, Fig. 3) zu besuchen, da konnte

ich mich überzeugen, woher diese blauen Bänder kommen.

Es sind Spalten des Inlandeises, die mit reinem Schmelzwasser gefüllt

wieder zugefroren sind.

Jetzt gehen wir hinaus in den offenen Fjord und verfolgen das weitere

Schicksal der Eisberge.

Ein zweiter Typus formt sich unter dem Einfluss der warmen Luft, die,

wenn der grönländische Föhn weht, im Hochsommer noch bei

70° Breite 15° C übersteigen kann. Er entsteht nur,

wenn der Eisberg lange Zeit in gleicher Stellung bleibt. Ich erinnere mich,

während meiner über zweimonatlichen Bootreise im nordwestlichen

Grönland einen einzigen solchen gesehen zu haben. Es ist der in Taf.

IV, Fig. 4 abgebildete Eisberg mit seiner gekräuselten Oberfläche,

die wohl nur auf Luftschmelzung zurückgeführt werden kann.

Durch vielfaches Zusammenbrechen entstehen aus den Klötzen und

Tafeln die mannigfaltigsten und wunderlichsten Formen, Zähne, Zacken,

Türme, Tore. Das ist der dritte Typus, dem wir begegnen. Mit jedem

erneuten Abbrechen verändern sie Form und Lage. Wie an den Farben

kann man sich nun auch an den Formen nicht satt sehen. Ist einmal ein Turm

entstanden, dessen breiter Sockel unter Wasser liegt, und bricht dann davon

ein weiteres Stück auf der Seite ab, so stösst der Sockel den

zurückbleibenden Zahn höher gegen den

-7 -

blauen Himmel. So wachsen oft die Charaktergestalten noch bis zu ihrem

letzten Augenblicke (Taf. III, Fig. 2 und Taf. IV, Fig. 3). Nicht jede

Tafel zerfällt in gleicher Entfernung vom Ausgangsort, und so ist

denn auch die ursprüngliche Tafel- und Klotzgestalt nicht nur auf

das Innere der Fjorde beschränkt. Wir finden auch solche noch draussen

im offenen Meer mit anderen in Gesellschaft, die schon mehr vom Schicksal

mitgenommen, aber auch eigenartige und schönere Formen angenommen

haben (Taf. II, Taf. IV, Fig. 2). Sie ziehen durch die Davisstrasse nach

Süden und vergehen. Doch es gibt solche, die noch 2000 km südlich

treiben bis zur Neufundlandbank.

Draussen im offenen Meer begegnen wir neben den früheren Typen

noch einem vierten mit runden Formen. Die kleineren Berge oder Stücke

von solchen gelangen in das Spiel der Wellen; sie werden hin und hergewiegt

von wärmer werdendem Wasser und mehr und mehr glatt geleckt. Die scharfen

Kanten verschwinden. Die einen recken noch eine Spitze in die Höhe,

sind aber unten gerundet wie ein Haifischzahn, andere sind ringsum geglättet.

Ob sie auf blauem Meer und unter blauem Himmel blendend die Sonne spiegeln,

ob sie zwischen grauem Wasser und grauer Luft zart wie Perlen schimmern,

sie ergötzen jedes Auge, das draussen im Unabsehbaren sich nach etwas

Bestimmtem sehnt.

* *

*

Ein Jahr ist vergangen seit jener unvergesslichen Fahrt. Noch

heute ziehen die zauberhaften Eisgestalten an mir vorüber, wie ein

Traum, der sich erneuernd die Seele beglückt.

Bildlegenden:

Tafel I.

Umanak-Fjord und Nugsuaks-Gebirge,

von Umanak aus, Blick nach Süd.

Aufgenommen am 17. August 1909, abends 6h30 (Ortszeit); Zeiss-Protar,

Brennweite 412 mm, Originalgrösse 18 × 24 cm.

Im Hintergrund breitet sich das mit einem frischen Anflug von Neuschnee

bedeckte Gebirge des inneren Teiles der Halbinsel Nugsuak aus. Noch kleben

vom Schneesturm zurückgelassene Nebelstreifen an den Bergwänden,

die bis zu etwa 2000 m Höhe ansteigen. Schmale Lokalgletscherzungen

reichen bis zum Meer, sind jedoch grösstenteils durch die Eisberge

verdeckt, die den Fjord erfüllen.

Der grosse Eisblock in der Mitte mit seiner ausgehöhlten Grotte

hat mindestens die Grösse des Polytechnikums in Zürich, doch

man muss sich stets noch mehr als das 4-fache des vorragenden Eises unter

Wasser dazu vorstellen. Da dieser Eiskoloss drei Tage lang trotz des vorangehenden

Schneesturmes fast genau am gleichen Orte stehen blieb, ist anzunehmen,

dass er auf dem Grund aufgestossen ist.

Der Typus des Tafeleisberges ist auch deutlich ausgesprochen in dem

Eisklotz links im Bilde. Die kleineren Eisschollen im Vordergrund sind

abgebrochene schwimmende Stücke der grösseren Eisberge, die von

den Windströmungen und Gezeiten fortgetrieben werden.

Das Fjordwasser ist rein blau, während die Eisbergschatten und

unterhöhlten Grotten blaugrün erscheinen.

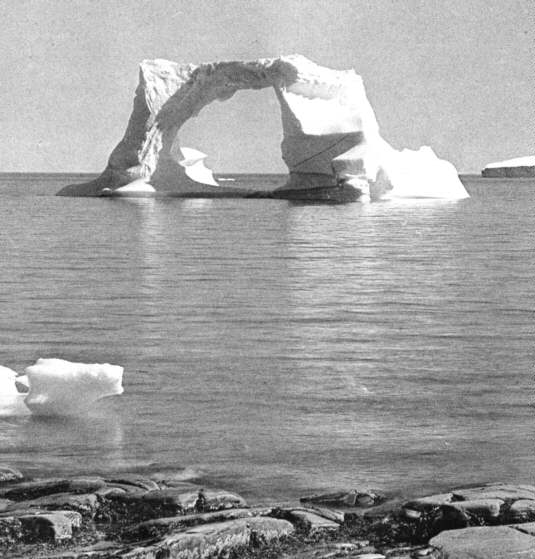

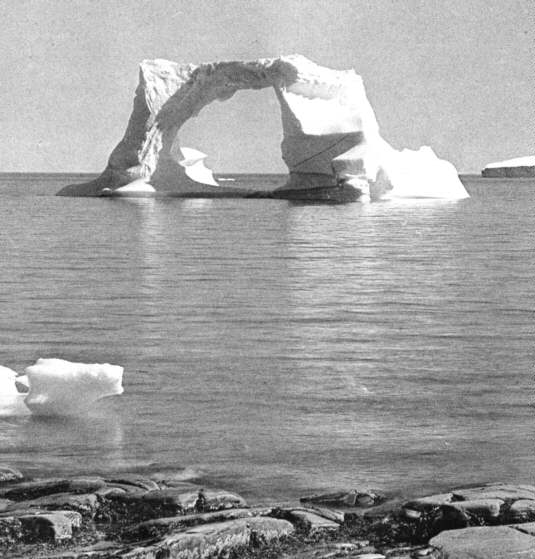

Tafel II.

Gestrandetes Eisbergtor.

Blick nach Südost.

Aufgenommen am 20. Juni1909, mittags 2h; Zeiss-Protar, Brennweite 412

mm, Originalgrösse 18 × 24 cm. Godhavn, Südseite der Insel

Disko.

Der Eisberg, ursprünglich in Tafelform, kam von Osten, wahrscheinlich

von Jacobshavn's Isfjord in die Bucht vor der arktischen, naturwissenschaftlichen

Station hergetrieben, brach Stück um Stück zusammen und drehte

seine Lage, bis das wunderbare Eistor zustande kam. Es ragt nach Schätzung

etwa 30 m in die Höhe. Mehr als eine Woche lang blieb der Eisberg

nahezu an der gleichen Stelle, wobei er sich aber langsam, wohl den Grund

aufwühlend, in verschiedenen Richtungen drehte. Zuerst stand die linke

Ecke turmförmig in die Höhe. Als dann abermals ein unterschmolzenes

Stück niederbrach, wälzte sich der Koloss in die abgebildete

Lage. Der dunkle schräg nach rechts aufsteigende Strich am rechten

Sockel des Tores stellt eine mit tief kobaltblauem Eis gefüllte Spalte

dar, die den Eisberg durchsetzt.

Rechts hinten schwimmt ein Tafeleisberg, doch stösst er bei Ebbe

vielleicht auch schon auf den Grund.

Die Felsen im Vordergrund mit ihrer schwach geneigten Schichtlage gehören

zum Gneiss-Grundgebirge.

Tafel III.

Fig. 1. Umanak-Felsinsel mit Eisbergwand.

Blick nach Nordost.

Aufgenommen am 18. August 1909, morgens 9h, vom Deck des fahrenden

Dampfers „Hans Egede“, mit Handkamera 9 × 12 cm.

Im Hintergrund erhebt sich die wunderbar geformte Umanak-Felsinsel.

Sie besteht aus Gneiss mit Amphibolitlagen, und ist vom diluvialen Inlandeis

im unteren Teil zu Rundhöckern zugeschliffen. Die Eiswand bildet den

Rand eines schwimmenden, etwa 20 m hohen Tafeleisberges.

Fig. 2. Schwimmender Eisberg im Umanak-Fjord.

Blick nach Süd.

Aufgenommen am 18. August 1909, morgens 9h, vom Deck des fahrenden

Dampfers „Hans Egede“, mit Handkamera 9 × 12 cm.

Im Hintergrund liegen die noch mit frischem Schnee bestreuten Berge

der Halbinsel Nugsuak.

Der Eisbergzahn lässt deutlich die sukzessive steigenden Wasserstandsmarken

erkennen, die durch seitliches Abbrechen der etwa 30 m hohen Eiswand bedingt

sind. Die oberste Wasserstandskehle, etwas schräg nach links geneigt,

liegt über der halben jetzigen Höhe der Eiswand. Darunter folgt

noch eine parallele Kerbe. Dann hat sich der Eisberg um etwa 300 links

umgedreht, worauf er in gleicher Richtung ohne weitere Drehung noch in

zwei Hauptetappen und drei darauffolgenden geringeren Bewegungen infolge

weiteren seitlichen Abbrechens der Eiswand in die Höhe stiess.

Fig. 3. Am grossen Karajak-Eisstrom.

Blick nach Nordost.

Aufgenommen am 10. August 1909, abends 7h30; Brennweite 350 mm, Originalgrösse

18 × 24 cm; Standpunkt auf dem Gletscher, unweit Drygalskis ehemaliger

Beobachtungshütte.

Der grosse Karajak-Eisstrom ist einer der bedeutendsten Eisberglieferanten

und Eisabflüsse des grossen Inlandeises, das sich im Hintergrund des

Bildes ausdehnt. Er hat eine Breite von etwa 15 km und ergiesst sich in

den Hintergrund des Umanak.Fjordes. Das Bild zeigt seinen rechten, nordwestlichen

Rand gegen den Karajak.Nunatak und eine Stromschnelle mit wilder

Zerspaltung. Der Blick ist stromaufwärts gerichtet.

Im Vordergrund tritt die schief gegen den Gletscherstrom einfallende,

wohl als Druckschichtung zu deutende Struktur des Eises deutlich hervor.

Der Gletscher ist rein und frei von Obermoränen. Die unbedeutenden

Randmoränen treten auf dem Bilde nicht deutlich hervor.

Tafel IV.

Fig. 1. In den Eisschollen.

Aufgenommen am 9. Juli1909, morgens 10h10, mit Handkamera 9 ×

12 cm; Manek, Vaigat-Sund, Südseite der Halbinsel Nugsuak.

Eine schlimme Nacht ist glücklich vorbei. Noch konnte am

Abend das Motorboot in der eisfreien Bucht ruhig verankert werden. Da brachte

in der Nacht eine Wasserströmung einen riesigen Schwarm von Eisberg-Bruchstücken

aus dem Südosten her, die das verankerte Boot bedrohten. Nun ist es

Ebbe Zahllose kleinere Eisschollen sind am Geröllstrand aufgehäuft

- eine willkommene Wasserquelle; denn es gibt kein besseres Trinkwasser,

als geschmolzenes Gletschereis.

Fig. 2. Schwimmender Eisberg im offenen Meer.

Aufgenommen am 17. Juni 1909, mittags, aus dem fahrenden Motorboot,

mit Handkamera 9 × 12 cm, Exposition ca. 1/150 Sekunde; Ort südlich

Godhavn, Davis-Strasse, 69° Breite.

Aus der ursprünglichen Tafelform ist die wunderbare dreizackige

Eisgestalt ausgebrochen, die eine Höhe von gegen 40 m erreichen mag

und nun auf dem offenen Meere treibt. Infolge leichter Einsenkung der linken

Zacke tritt rechts eine ausgeschmolzene Hohlkehle aus dem Wasser hervor.

Fig. 3. Zwischen kleineren Eisbergen.

Blick nach Nord.

Aufgenommen am 3. Juli1909, abends 6h10, aus dem Ruderboot, mit Handkamera;

Unartoarsuk, Vaigat-Sund, Nordostseite der Insel Disko.

Wir sehen hier drei kleinere Eisberge verschiedener Art nebeneinander:

Links einen horizontal liegenden Tafeleisberg, rechts eine schräg

gedrehte Eisbergtafel, in der Mitte eine schräg gestellte Eisbergzacke.

Auch hier sieht man beim mittleren Eisberg wie bei dem der Tafel III, Fig.

2 die stossweisen Hebungsphasen an den Wasserstandsmarken und die Drehung

des Eisklotzes um etwa 40° nach links. Die oberste Wasserlinie liegt

in etwa 2/3 Höhe; die zweite darunter ist sehr ausgesprochen und erzeugt

eine scheinbar schraubenförmige Gestalt. Die Unterschmelzungen sieht

man auch deutlich am Tafeleisberg links.

Im Hintergrund sind die fernen Berge der Halbinsel Nugsuak sichtbar.

Fig. 4. Schwimmender Eisberg mit Luftschmelzfurchen.

Blick nach West.

Aufgenommen am 17. Juni 1909, mittags, aus dem fahrenden Motorboot,

mit Handkamera 9 × 12 cm, Exposition ca. 1/150 Sekunde; südlich

Godhavn, nahe der Schären von lmerigsok, die links noch hervortreten.

Im grossen ganzen hat der Eisberg seine Tafelform noch erhalten. Man

sieht keine Wasserstandskerben und muss darum annehmen, dass er seit langer

Zeit seine Schwimmlage nicht verändert hat. Infolgedessen konnten

sich die Erscheinungen der Schmelzwirkung in der Luft deutlich ausbilden.

Man sieht - zum Unterschied der glatten Schmelzformen unter Wasser hier

zahlreiche unregelmässige Kerben und Höhlungen auf dem Rücken

des Eisberges. Diese fehlen an der durch eine frische Abrisskehle ausgezeichneten

Wand links, lassen sich aber bereits als sehr feine Unebenheiten an der

etwas weniger frischen Abrissseite rechts deutlich erkennen.