herausgegeben von der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

Aus der Wolkenwelt. von Alfred de Quervain

mit 3 Tafeln nach photographischen Originalaufnahmen

Zürich

|

Paris, France

|

Paris, France |

„Was muss der Gebildete heutzutage von der Wolkenwelt wissen?“ Ich meine,

dass dieser unglückliche Gebildete von heutzutage weder von meiner

Wolkenwelt, noch sonst von irgend etwas Bestimmtem etwas Bestimmtes wissen

muss.

Aber gerade bei so alltäglichen Erscheinungen, wie die, über

welche wir uns jetzt unterhalten werden, lohnt es sich vielleicht am ehesten,

im Vorbeigehen freiwillig dies und das mitzunehmen, was unsere Beziehungen

zu diesem Alltäglichen vertiefen kann.

Und wenn irgend ein Gebiet der Meteorologie alle anziehen wird, die

mit der Natur fühlen, dann ist es das Kapitel von den Wolken!

Besonders an diese Gebilde denkt der grosse Ästhetiker Ruskin,

wenn er von unserer meteorologischen Wissenschaft die begeisterten Worte

sagt: „Ihre Gedanken sind inmitten der Lieblichkeit der Schöpfung;

sie führt die Seele wie das Auge zum Morgennebel, zur Mittagsglorie

und zur Abendwolke; es ist ein Wissen, welches wie wir unwillkürlich

empfinden voll ist von der Seele der Schönheit. Sein Interesse ist

unerschöpflich, unverringert an jedem Ort, zu jeder Zeit. Der, dessen

Reich der Himmel ist, kann nie die Erscheinungen einer Stunde aus schöpfen;

er ist in einem Reich beständigen Wechsels - ewiger Bewegung - endlosen

Geheimnisses.“

Ich muss dem Ästhetiker vollkommen zustimmen, schon deshalb, weil

er die Poesie, die Seele der Schönheit auch ausserhalb der üblichen,

stellenweise öden Pfade der literarischen Zünftler zu finden

weiss. Der ästhetische Genuss ist zwar nicht das Ziel unserer Fachwissenschaft;

aber es ist doch erfreulich, dass das reine, unmittelbare Naturempfinden,

das ich künstlerisch nenne, durch wissenschaftliche Forschung, durch

sachliche Kenntnis nicht etwa, wie man gemeinhin behauptet, gestört

oder unmöglich gemacht werden muss, sondern im Gegenteil bedeutend

entwickelt und vertieft werden kann. Ein gedankliches, tiefes Eindringen

in die Dinge, ein Wissen um ihr Werden und Vergehen ist ein Quell des intensivsten

sich Vertraut- und Einsfühlens mit dem Naturgeschehen um uns her -

soweit dieses Einssein überhaupt unser Wesen erschöpft.

Sobald wir beginnen die Wolken zu studieren, so finden wir, dass Wolkenstudium

und Wolkenbenennung, Wolkenklassifikation sehr nahe zusammenfallen.

Wenn ich von Wolkenklassifikation spreche, mögen Ihnen allerdings

zwei zweifelnde Fragen nahe liegen: Ist es nicht von vornherein ein hoffnungsloses

- 4 -

Beginnen, in dem endlosen Vielerlei des Wolkenhimmels Ordnung zu schaffen?

Kann man diesem Chaos von ineinander übergehenden Gebilden Namen

geben?

Bei näherer Beschäftigung mit den Wolken erkennt man, dass

eine. solche Ordnung tatsächlich zu schaffen ist, weil sie in der

Natur existiert. Es kommt für den Wolkenkenner ein Zeitpunkt, wo er

in der Hauptsache alle Formenmöglichkeiten kennt; und dabei sieht

und meint nicht etwa der eine Beobachter dieses und der andere etwas ganz

anderes; sondern es ist eine Erfahrungstatsache, dass die, welche ihre

Wolkenkenntnis nicht aus Büchern haben, sich gegenseitig sogar über

Einzelheiten sehr gut verständigen.

Nun kann man aber die zweite Frage aufwerfen, ob nicht in verschiedenen

Erdgegenden die Wolkenformen so verschieden seien, dass doch keine allgemein

gültige Klassifikation möglich sei. Zur Beantwortung dieser Frage

sind von einem englischen Meteorologen besondere Weltreisen unternommen

worden, und das Ergebnis war, dass nicht nur für eine bestimmte Gegend

die Zahl der Wolkentypen beschränkt ist, sondern dass auf dem ganzen

Erdenrund in der Hauptsache eben dieselben Formen wiederkehren. Kennen

Sie die launischen Gestalten zu unsern Häuptern einmal, so werden

Sie dieselben am Nordkap ebenso gut wiederfinden, wie am Kap der guten

Hoffnung.

Um die Aufstellung der Grundformen der Wolken hat sich zuerst der durch

Göthes Schriften nicht unbekannte Luke Howard vor ungefähr 100

Jahren durch seine klassische Schrift „On the modifications of clouds“

verdient gemacht. Diese Grundformen, deren Kenntnis fürs erste genügt,

sind so wenig zahlreich, dass man sie an den Fingern herzählen kann.

Zur bessern internationalen Verständigung werden lateinische Wolkennamen

gebraucht, für welche aber meist auch gute deutsche Namen vorhanden

sind.

Man unterscheidet da, um mit den höchsten Wolken anzufangen: zweierlei

Arten von Federwolken, den Cirrus und den Cirrostratus in 8000 bis 10,000

Metern Höhe; dann zweierlei Arten von Schäfchenwolken, feine

und grobe, die Cirrocumulus und Altocumulus, zwischen 6000 und 4000 m Höhe,

und in letztem Höhen auch eine durchgehende Schichtwolke, den Altostratus,

dann zwei tiefere Schichtwolken, die regnende Nimbus und die gutmütige

Stratocumulus genannte, dann auch zweierlei Haufenwolken, die gutartige

Cumulus, die bösartige Cumulonimbus benannt, schliesslich noch zwei

ganz tiefe Winterwolken, den Hochnebel und den Nebel, Stratus und Nebula

in der lateinischen Benennung.

Auf diese Formen wollen wir später näher eingehen, wenn wir

ihre Entstehung besprechen; hingegen sind hier noch einige allgemeine Bemerkungen

über die Klassifikation am Platz.

Es wäre wohl vom wissenschaftlichen Standpunkt am besten, wenn

man die Wolken nach ihrer Entstehung und physikalischen Beschaffenheit

einteilen würde; aber da man zur Zeit, als die Wolkennamen festgesetzt

wurden, noch sehr wenig von ihren Entstehungsumständen wusste, wurden

sie nach ihrer äussern Form,

- 5 -

ihrer Erscheinung klassifiziert; daran hat die Klassifikation festgehalten.

Nun hat aber auch die Einteilung nach der äusseren Form ihre innere

Bedeutung Die Form der Wolke hängt ganz eng mit ihrer Bildungsursache

zusammen. So viel verschiedene typische Wolkenformen wir unterscheiden,

welche immer wieder kehren, so viel verschiedene Entstehungsumstände

gibt es in der Atmosphäre; die Wolke ist also eine sichtbare Ankündigung

eines sonst unsichtbaren Vorgangs von bestimmtem Charakter. Die verschiedenen

Wolkenformen bilden zusammen die Elemente einer Hieroglyphenschrift am

Himmel, und wenn man diese Hieroglyphen zu lesen versteht, dann sind sie

wertvolle Wetterzeichen; von diesen Wolken-Wetterhieroglyphen werden wir

später noch einige kennen lernen.

Es schwebt jede Form in einer besondern Höhe; allerdings kommen

im Einzelfall bedeutende Abweichungen vom Mittelwert vor. Aber daran ist

doch festzuhalten, dass mehrere Wolkenarten, wenn sie zugleich am Himmel

stehen, relativ zu einander eine ganz bestimmte Höhenfolge innehatten,

mit Ausnahme der Cumuluswolken, die wie ein Lift alle Wolkenetagen durchbrechen.

Es seien z. B. zugleich Federwolken, Schäfchen und sogenannte Stratocumuluswolken

am Himmel: dann schwebt unter allen Umständen die Federwolke am höchsten,

dann folgen die Schäfchen und zu unterst der Stratocumulus. Es ist

leicht einzusehen, dass ein solches Gesetz bei der Wolkenklassifikation

sehr wichtig ist.

Dadurch, dass man den Himmel häufig längere Zeit beobachtet,

erlangt man eine gewisse Fähigkeit, die dem Anfänger noch abgeht,

sich die Wolkengebilde und die sie trennenden Räume richtig plastisch

vorzustellen; das bringt grossen Genuss. Es handelt sich darum, auf den

ersten Blick richtig zu erfassen, welche Teile einer Wolke wirklich in

die Höhe ragen, und welche sich nur in der Perspektive so darstellen,

und tatsächlich einfach horizontal nach vorn oder hinten verlaufen.

Der Eindruck wird dadurch oft ein ganz anderer. Es ist nicht gleich gültig,

ob wir nur ein Wolkenband vor uns sehen, das wenige hundert Meter Mächtigkeit

hat, und nur perspektivisch in die Höhe ragt, oder ob es in Wirklichkeit

eine Wolkenburg ist, die sich zu doppelter Montblanc-Höhe türmt.

Aus was bestehen die Wolken? Ohne Zweifel aus Wasser! Es interessiert

uns aber, in welcher Form dies Wasser besteht. Da ist nun zu unterscheiden

zwischen Wolken der höchsten Regionen, die aus ganz feinen Eisnädelchen

zusammengesetzt sind, und tieferen Wolken, die aus Wassertröpfchen

bestehen. Diese Tröpfchen sind so klein, dass es ihrer etwa 250 Millionen

braucht, bis sie zusammen nur ein Gramm wiegen. Ein so leichtes Tröpfchen

fällt in einer Stunde nicht mehr als 30 - 40 m; so begreifen wir,

wie eine Wolke sich schwebend in der Luft halten kann.

Es ist zu der Frage des Schwebens der Wolken noch daran zu erinnern,

dass eine Wolke ja gar nicht fortwährend aus den gleichen Teilchen

besteht; manche gehen ab und verdunsten, andere kommen immer neu dazu,

die Wolke bleibt nur scheinbar dieselbe.

- 6 -

Warum bildet sich aber eine Wolke? Dies geschieht aus dem gleichen Grund,

weshalb sich Nebel bildet. Es ist Ihnen bekannt, dass die Luft immer eine

gewisse Menge von Wasser enthält, aber in unsichtbarer Gasform. Je

wärmer es ist, um so mehr Wasserdampf kann die Luft unsichtbar in

sich aufnehmen; bei den Sommertemperaturen unserer Gegenden bis zu etwa

25 g im Kubikmeter. Umgekehrt muss die Luft, wenn sie unter eine gewisse

Temperatur abgekühlt wird, einen Teil des Wassergases in Form von

flüssigen Tröpfchen kondensieren. Nur beiläufig sei bemerkt,

dass diese Wassertröpfchen sich mit grösster Vorliebe an die

in der Luft vorhandenen feinsten Staubteilchen ansetzen.

Also Wolkenmaterial bildet sich immer, wenn feuchte Luft sich genügend

abkühlt. Je nachdem die besonderen Umstände dieser Abkühlung

beschaffen sind, darnach gestaltet sich auch die Wolkenform. Die uns sonst

geläufigen Abkühlungsvorgänge sind: Abkühlung durch

Wärmeausstrahlung oder Wärmefortleitung; diese beiden spielen

aber in der Atmosphäre eine untergeordnete Rolle; eine sehr grosse

Rolle dagegen folgender Vorgang, der speziell den gasförmigen Körpern

eigen ist: Wenn eine Luftmasse unter geringem Druck kommt, als sie vorher

war, so wird sie notwendig auch kälter, als sie vorher war, und dies

aus keinem andern Grund, als weil sie sich bei dieser Verminderung des

Druckes ausdehnen und da bei Arbeit leisten muss. Wenn z. B. das Barometer

sehr schnell fällt, wird schon wegen dieser Druckabnahme die Luft

ein bisschen kälter; allerdings ist es nicht merklich.

Nun ist bekannt, dass der Luftdruck in dem Masse, wie man sich in die

Höhe erhebt, sehr schnell abnimmt. In 2500 m Höhe besteht bloss

etwa 2/3 des Drucks am Erdboden. Es wird sich darum eine Luftmasse, die

in die Höhe steigt, verhältnismässig stark abkühlen.

Auf je 100 m Steigens macht es zufällig genau einen Grad Abkühlung

aus, diese Art von Abkühlung (adiabatische Abkühlung genannt)

ist bei der Wolkenbildung sehr häufig, ja geradezu der wichtigste

Faktor.

Wir können jetzt an die Besprechung der Entstehung einzelner Wolkenformen

gehen, und ich will den Versuch machen, Ihnen das Entstehen dieser Formen

hier, vielleicht zum erstenmal, von einem einheitlichen Gesichtspunkt aus

zu entwickeln.

Versetzen wir uns in den frühen Morgen eines klaren Septembertages.

In der langen Nacht hat die Wärmeausstrahlung gegen den Weltraum die

Erdoberfläche stark abgekühlt, und damit auch die dem Boden nahen

Luftschichten. Diese werden so kalt, dass der Taupunkt erreicht wird; es

scheiden sich Nebeltröpfchen aus und höher und höher steigt

die Nebelschicht, an ihrer Oberfläche sich weiter abkühlend und

deshalb weiter in die Höhe wachsend.

Nun ist aber die Sonne aufgegangen und die Wärmestrahlen haben

durch den Nebel hindurch den Boden etwas erwärmt; so sind auch die

untersten Luftschichten in Berührung mit dem Boden wärmer geworden,

und der Nebel hat sich unten aufgelöst. Nur oben schwebt, einige hundert

m über uns, noch eine

-7-

Decke, der Hochnebel oder Stratus. Bald aber steigt vom Boden wärmere

Luft auch dorthin, die Decke zerreisst, es schwimmen nur noch einzelne

niedrige Fetzen herum, die Fractostratus. Dann verschwinden auch diese.

(Der Stratus bedeutet als Wetterzeichen trockenes Wetter; wenn schnell

aus Osten ziehend, eventuell ganz schwache Regen.) Die Sonne wärmt

jetzt den Boden und die ihm aufliegenden Luftmassen immer mehr; die warme

Luft wird leichter und fängt deshalb an, in einzelnen unsichtbaren

Luftsäulen in die Höhe zu steigen; dabei wird sie aber bei je

100 m Aufsteigens um 1 Grad kälter, wie wir schon wissen; und schliesslich

sehen wir, nach dem, was wir früher besprochen, den Augenblick kommen,

wo diese aufsteigende Luft nicht mehr allen Wasserdampf in unsichtbarer

Form in sich behalten kann, sondern anfängt, einen Teil davon auszuscheiden.

In diesem Augenblick erscheint an dem vorher blauen Himmel das erste formlose

Wölkchen, Fractocumulus genannt. Bald bekommt es eine bestimmte Gestalt,

unten eine flache Basis, oben einen runden Gipfel; es ist ein richtiger

kleiner Cumulus; seine Höhe über dem Boden lässt sich annähernd

berechnen aus dem Feuchtigkeitsgrad, den die Luft beim Verlassen des Erdbodens

hatte; je trockener diese Luft war, desto höher oben bildet sich die

Wolke; meistens schwebt sie 1000 bis 2000 m über dem Boden. Oft kommt

es an einem Tag nicht weiter als bis zur Bildung vieler kleiner neben einander liegender

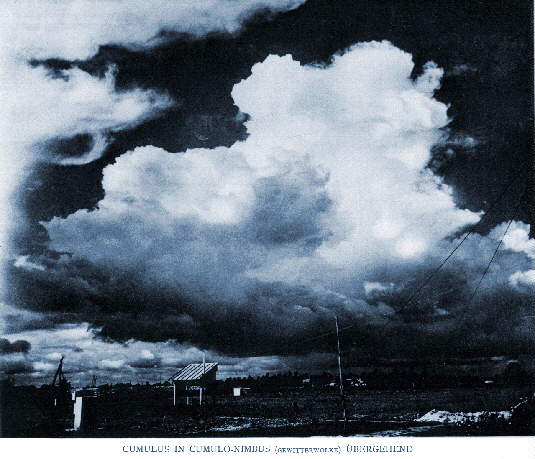

Cumuli (Fig. 1, Taf. II); gegen Abend vergehen sie wieder, was sich zuerst

an den zerfransten Umrissen erkennen lässt; oder dann stossen sie

immer mehr mit ihren Rändern aneinander, es bleiben nur kleine Lücken,

die Gipfel der einzelnen Cumuli werden flach; es entsteht eine einheitliche

Wolkendecke in 1500 bis 2000 m Höhe, Stratocumulus genannt, und von

einem für das kommende Wetter günstigen Charakter. Für diese

Wolkenform gibt es noch andere Entstehungsweisen; ich führe nur diese

an.

Oft bleibt aber der Cumulus nicht so klein, sondern wenn die Zufuhr

von Luft von unten her sehr gross ist, steigt sein Gipfel hoch empor, vielleicht

2000 bis 3000 m über die Basis, und man bemerkt ein gewaltiges Wallen

und Arbeiten in der Wolkenmasse. Was die Wolke immer höher hinauftreibt,

ist ihr Überschuss an Wärme gegenüber der umgebenden Luft

in gleicher Höhe Und diese relative Erwärmung rührt her

von der Kondensation des Wasserdampfs, bei welcher bekanntlich immer Wärme

frei wird. Je dampfreichere Luft also in der Wolke aufsteigt, desto stärker

wird sie in die Höhe streben. Noch hat die Wolke einen gutmütigen

Charakter und in den meisten Fällen wird sie ihren Gipfelpunkt erreichen,

indem sie in einer Höhe von ca. 4000 m an eine Luftschicht mit anderer

Temperatur und Strömungsrichtung stösst, in welche sie nicht

eindringen kann. Ihr Gipfel läuft dann oft in einen flachen Kuchen

auseinander; diese flachen, hochschwebenden Decken verschiedener Wolkenindividuen

vereinigen sich, und die untern Teile der Cumulussäulen verschwinden;

so entsteht eine hoch schwebende Wolkenschicht, etwa in 4000 m Höhe,

welche ganz analog sich ge-

-8-

bildet hat, wie der schon erwähnte Stratocumulus; nur dass diese

hier in einem viel höhern Niveau schwebt. Diese Decke, die dem entspricht,

was man in der Wolkenkunde Altostratus nennt, zerteilt sich nun immer mehr

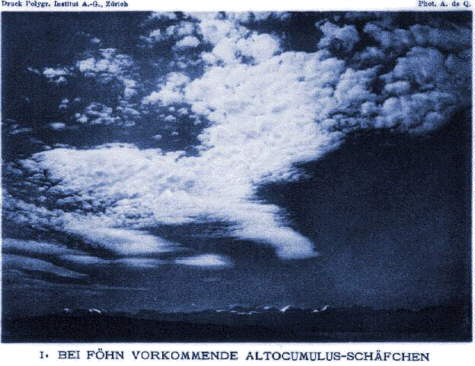

in einzelne Flocken und Ballen, in die Altocumulus-Wolken (Fig. 1, Taf.

III). Dies ist eine Entstehungsart des Altostratus und der Altocumulusformen;

nicht die häufigste, aber diejenige, die sich am leichtesten erklären

lässt. Es kommen in dieser Höhe von 4000 m noch manche andere

Schäfchenwolken vor, die sich dadurch auszeichnen, dass sie ihre Gestalt

sehr schnell wechseln und von einer Varietät in die andere übergehen.

Bald sind es grobe Ballen, bald feine, zarte Bällchen, oder es ordnen

sich auch die Schäfchen zu eigentlichen Reihen, wie Wasserwogen an.

Man hat es hier auch tatsächlich mit Luftwogenbildungen zu tun, die

ganz den Wasserwogen entsprechen. Diese Luftwogen bilden sich dann, wenn

zwei Luftströmungen mit verschiedener Bewegung und verschiedener Temperatur

scharf abgegrenzt übereinander weglaufen; es treten dann die gleichen

physikalischen Bedingungen ein, die bewirken, dass der Wind eine glatte

Wasserfläche in Wellen legt.

Die Luftwogen haben je nach den Umständen Längen bis zu mehreren

tausend Metern. Im Wellenkamm kann dann die Luft um einige hundert Meter

gehoben werden. War die Grenzschicht schon vorher ziemlich feucht, so genügt

die Abkühlung, welche, wie wir wissen, bei einer solchen Hebung eintritt,

um den Wassergehalt zur Kondensation zu bringen; so wird der Kamm der Luftwoge

als Wolkenstreifen sichtbar. Andere Vorgänge können auch zur

Hebung und Kondensation der ganzen feuchten Grenzschicht führen.

Das Auftreten solcher Schäfchenwolken ist kein gutes Wetterzeichen;

der Volksmund sagt, es seien Wölfe in Schafskleidern. In der Schweiz

treten gewisse Formen von ihnen speziell vor F ö h n auf; ganz gleiche

Formen sah ich auch als Begleiter des grönländischen Föhns

erscheinen. Eine andere Form von Schäfchenwolken, die sog. Altocumulus

castellatus, sind wichtige Gewittervorboten; sie sind dadurch gekennzeichnet,

dass sich über das Niveau der Schichtwolken kleine weisse Köpfchen

wie Cumuli erheben (in ungewöhnlich starker Ausbildung in Fig. 3,

Taf. III); oder es kommt auch vor, dass eine eigentliche flache Schicht

ganz fehlt und sich nur viele kleine Köpfchen zu einer Schicht aneinander

reihen. Nach meinen eingehenden Beobachtungen traten fast ausnahmslos in

einer Gegend Gewitter ein etwa 10 bis 20 Stunden, nachdem solche Wölklein

sich gezeigt hatten. Die am meteorologischen Institut in Zürich ausgeführten

Ballonmessungen haben den Zusammenhang zwischen diesen Wolken und dem Auftreten

von Gewittern in jüngster Zeit aufgeklärt, durch den Nachweis,

dass sie sich immer bei ungewöhnlich starker Temperaturabnahme in

höhern Schichten bilden, welche ja Gewitter begünstigt.

Kehren wir zu der Cumuluswolke zurück, von der wir ausgegangen

sind, und die wir verlassen haben, als ihr Gipfel etwa 4000 m Höhe

erreicht hatte,

- 9-

und nicht mehr höher steigen konnte, sondern in jener Höhe

flach sich ausbreitete. Nehmen wir jetzt an, jene störende Schicht,

die den Cumulusturm am Steigen hinderte, sei nicht vorhanden gewesen, oder

das Zuströmen und Aufquellen in der Wolke sei so stark gewesen, dass

jene Schicht durchbrochen worden sei. Dieses Durchbrechen macht sich oft

durch die Bildung von kleinen seideglänzenden Schleiern und Käppchen

oben auf dem Scheitel der Cumuluswolke geltend, das sehr charakteristisch

ist, und ein ziemlich sicheres Gewittervorzeichen ist (siehe Taf. III,

Fig. 4). Nun kann der Wolkenturm noch tausende von Metern hinaufwachsen,

wahrhaft gigantische Dimensionen annehmend. Noch hat die Wolke einen gutmütigen

Charakter, der sich aus ihren runden, vollen Formen erkennen lässt.

Aber der Gipfel ist jetzt so hoch gestiegen, dass er sich weit unter Null

Grad abgekühlt hat; jetzt naht der grosse Moment im Leben der Wolke.

Mit dem Scheitel des Gebildes geht binnen weniger Minuten eine überraschende

Veränderung vor sich: die bisher scharfen, runden Umrisse der Kuppen

verflachen sich und fasern in seitlich ausfliessende, weisse Massen aus,

die nun nicht mehr aus Wassertröpfchen, sondern aus Eisnadeln bestehen.

Mit dieser äussern Umwandlung hat sich zugleich der ganze Charakter

der Wolke verändert; denn jetzt prasseln auch schon die ersten schweren

Tropfen aus der Unterseite der Wolke, und rollt der erste Donnerschlag.

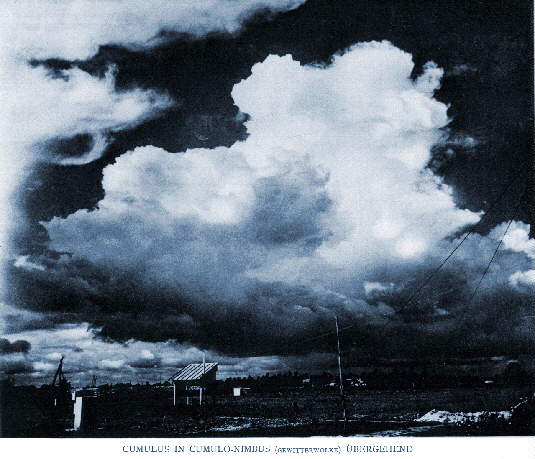

Der Cumulus ist zum Cumulo-Nimbus, zur Gewitterwolke geworden. Und nun

kann die Wolke ins Masslose zunehmen. Aus ihrem Haupt wächst der Eisnadelschirm

schnell hervor, meist in charakteristischer Ambossform, wie Fig. 3, Taf.

II zeigt. Bald reckt sich dieser Wolkenschirm viele Stunden weit, gespenstisch

drohend, über das Land, die Sonne verschleiernd und das Unwetter verkündend.

Der Körper der Wolke selbst ist jetzt der Schauplatz der wildesten

Wirbelbewegungen; wir wissen das von Luftschiffern, die wider ihren Wunsch

in das Chaos einer Gewitterwolke hinein gerieten: Ihr Fahrzeug wurde wild

geschüttelt, das Gas aus der Hülle gequetscht und das schwere

Schleppseil in den heftigsten Bewegungen bis zum Korb hinauf gewirbelt.

Beim Abziehen der Gewitterwolke zeigt sich die untere Seite der Wolke

nicht selten mit halbkugeligen Gebilden wie mit Guirlanden bedeckt; der

Engländer nennt sie deshalb festoon cloud, die Wissenschaft Busenwolken

oder Mammato-cumulus.

Die untern Wolkenpartieen der Gewitterwolke verschwinden schliesslich,

nachdem sich das Gewitter ausgeregnet hat, die obern in 6000-9000 m Höhe

schwebenden aber ziehen weiter, zunächst noch als ziemlich kompakte

aber weisse Masse, wie das Bild 4, Taf. II zeigt, im Laufe der Stunden

und sogar der Tage aber von den verschiedenen Luftströmungen zu immer

feineren Locken und ganz langsam sinkenden Streifen ausgesponnen. So entstehen

die meisten Federwolken, die Cirrus oder Cirrostratus. Es gibt aber noch

weitere Cirrusformen, die auf eine etwas andere Weise entstanden sein dürften,

wie ich zum Schlusse noch kurz an deuten möchte.

- 10 -

Die Kenntnis des Aufbaus der Gewitterwolke gibt uns nämlich unmittelbar

das Verständnis für einen noch viel ausgedehntem Wolkenkomplex;

denken Sie sich die horizontalen Dimensionen einer Gewitterwolke verhundertfacht,

und Sie bekommen die Wolkenbedeckung jener grössern Gebiete niedrigen

Luftdrucks, der barometrischen Depressionen, die uns von Westen her schlechtes

Wetter zu bringen pflegen. Die der Depression voraneilenden Federwolken

mit ihren Ringen um Sonne und Mond sind Ihnen ja als Vorboten eines Wetterumschlages

wohlbekannt. Ihnen folgen in unserm Lande zunächst meist Föhnschäfchen,

dann erst die geschlossene graue Decke des Altostratus, und bald auch die

tiefere regenbringende Nimbusdecke. Steigt dann das Barometer wieder, so

treten oft grosse Cumulus und Cumulo-Nimbus mit wechselndem böigen

Wetter auf, die besonders für das „Aprilenwetter“ charakteristisch

sind.

Vergessen wir aber jetzt Wolkenzeichen und Wetterregeln, lateinische

Namen und die Wissenschaft, und behalten wir nur den Eindruck, dass wir

nicht in einem Reich toter Formen geweilt haben, auch nicht in einem Chaos,

sondern in einer Welt lebendiger, organisch wachsender und vergehender

Gebilde. Und bevor wir uns ganz von unserm Gegenstand trennen, betrachten

wir noch einmal, nun nicht mehr vom Erdboden, auch nicht nur vom Ballonkorb

aus, sondern aus der weiten Ferne des Weltraums unsern Planeten, unsere

Erde, mit ihren rötlichen Land massen, ihren grünen Meeren, wie

sie umschwebt ist von einem Strahlenband silberhell glänzender Schleier;

da werden wir die Majestät der kosmischen Intuition des uralten Dichters

nachempfinden, der zum Weltenschöpfer spricht:

Du hast die Erde in das Nichts gehängt;

In Wolken hüllst du sie, wie in ein Kleid!

|

Tafel III: Abb. 1

Bild 1. Schäfchenwolken, in etwa 4000 m Höhe schwebend (Altocumulus), besonders in den dem Horizont nähern Partien den Charakter der Föhnwolken zeigend; die Alpenkette ist sichtbar, wie dies bei Föhnsituation der Fall zu sein pflegt. Aufnahme des Verfassers vom Zürichberg nach Süden. Photo:

|