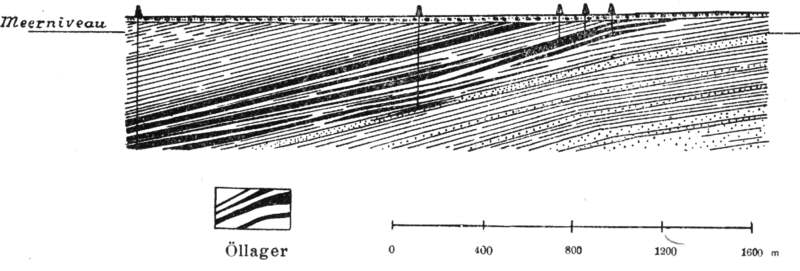

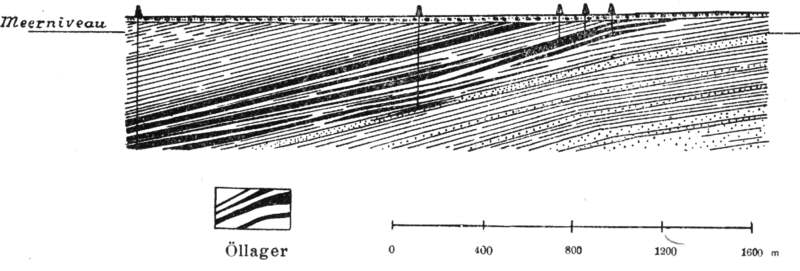

Ausstreichende und auskeilende Schenkellager

Los Angeles Kalifornien

nach Ralph Arnold

|

Inhalt:

|

V. Abtragung des Festlandes. - Entleerung

der Öllager.

...

Nachdem ein offenes Öl- und Gaslager sein Öl und Gas gänzlich

verloren hat, erinnern häufig noch Salzwasser- und Schwefelquellen

an den ursprünglichen Gehalt; beide sind daher für Schenkelgebiete

von Ölantiklinalen bezeichnend. Schliesslich fallen auch sie der gänzlichen

Aussüssung durch das atmosphärische Wasser zum Opfer, das nimmermüde

die offenen Ölhorizonte aufs gründlichste durchspült. Wenn

auf diese Weise die natürliche Abtragung des Festlandes und die Arbeit

des atmosphärischen Wassers im Laufe der Zeiten die Ölvorräte

des Erdinnern vernichten, so beteiligt sich seit einem halben Jahrhundert

auch das Menschengeschlecht an diesem Zerstörungswerke der Natur.

Denn es hat seit dem Jahre 1857 gelernt, mit künstlichen Bohrlöchern

von Bruchteilen eines Meters Durchmesser und von bis über fünfzehnhundert

Metern Tiefe die undurchlässigen Hüllschichten zu durchstechen,

die die Öllager des Erdinnern bedecken und beschützen, und auf

diese Art früher ungeahnte Schätze mit spielender Leichtigkeit

zu heben. Seither sind in den verschiedensten Ländern und Erdteilen

Hunderte und Hunderte von Ölfeldern, Hunderttausende von Ölbohrungen

entstanden.

Wenn ein unterirdisches Öllager, in dem Öl und Gas unter

einem bis zu hundert Atmosphären steigenden Drucke hermetisch eingeschlossen

sind, angebohrt wird und damit Öl und Gas urplötzlich von dem

schweren auf ihnen lastenden Drucke befreit werden, so geschieht im grossen,

was bei einem Heronsball im kleinen. Öl und Gas drängen durch

die geschaffene Öffnung ungestüm an die Erdoberfläche, und

da gleichzeitig unter dem verminderten Drucke die Löslichkeit des

Erdgases im Erdöl sich gewaltig vermindert, entweicht der grösste

Teil des bisher im Erdöl gelösten Gases schäumend und spritzend.

Eine gewaltige Säule von Öl, Gas und mitgerissenem Sand steigt

unter betäubendem Getöse, gelegentlich bis über hundert

Meter, in die Luft empor, wobei die Öl- und Sandteilchen durch das

Gas zerstäubt und über die ganze Umgebung ausgestreut werden.

Das ist das glänzende Schauspiel der Ölspritzer, das namentlich

für die Anfangsperiode aller grossen Ölfelder bezeichnend ist.

Diese Spritzer entwickeln beim Anbohren oft explosive Heftigkeit; Bohrröhren

werden ausgeblasen, schwere gusseiserne Klappen im Bohrloch zertrümmert;

neben Öl und Sand werden selbst grössere Steine aus dem Öllager

mitgerissen und in die Luft geschleudert. In manchen Gebieten, so auf Apscheron,

kann die ausgeworfene Sandmasse der Ölmenge gleichkommen. Alle paar

Minuten wird dann das Bohrloch durch Sand verstopft, wodurch eine kurze

Pause entsteht, auf die nach Beseitigung des Widerstandes ein um so heftigerer

Ausbruch folgt! Ja, bei sehr sandreichen Brunnen wird oft die Bohrmaschine

begraben unter dem ausgeworfenen Sande; das Dach des Bohrturmes stürzt

unter der Sandlast zusammen, und um die Austrittsöffnung häuft

sich ein Kegel von weichem, fliessendem, öligem Schlamm, in dem alles

verschwindet. Das durch solche Ausbrüche erzeugte Getöse kann

meilenweit vernommen werden und der Untergrund im Umkreis von einem halben

bis einem ganzen Kilometer erzittern.

Wenn aber in der Folge immer neue Bohrungen auf dasselbe Öllager

niedergebracht werden und so schliesslich die bedeckende Hüllschicht

wie ein Sieb durchlöchert ist und durch alle diese Öffnungen

fortwährend Gas und Öl entweichen, so nimmt selbstverständlich

der in der. Lagerstätte herrschende Druck immer mehr ab und wird der

Öl- und Gasvorrat immer kleiner. Darum sind die ersten Brunnen eines

Feldes gewöhnlich die grössten Spritzer; später werden die

Brunnen schwächer und schwächer; schliesslich hört im Felde

das Spritzen, ja selbst das selbsttätige ruhige Ausfliessen auf; nun

müssen die Bohrungen gepumpt werden. Aber auch das hat einmal ein

Ende; es kommt die Zeit, wo man selbst durch Pumpen keinen befriedigenden

Ertrag mehr erzielt. Nunmehr ist das Öllager erschöpft; dieser

Moment erscheint einmal, früher oder später, unausbleiblich bei

jedem einzelnen Brunnen wie bei jedem ganzen Ölfelde.

Jeder Brunnen wie jedes Ölfeld hat also eine bestimmte Lebensdauer,

die vom Reichtum, der Konzentration und dem Drucke der Lagerstätte,

sowie von der Intensität der Ausbeute abhängt. Die längste

mir bekannte Lebensdauer einer Ölbohrung ist drei bis vier Jahrzehnte.

Alle Brunnen, die über ein Jahrzehnt gut produziert haben, sind sehr

langlebige Brunnen. Unzählige haben nur einige Monate, einige Wochen,

ja selbst nur einige Tage Öl geliefert. Die durchschnittliche Lebensdauer

der Ölbrunnen dürfte auf Bruchteile eines Jahres bis mehrere

Jahre angegeben werden. Die Lebensdauer ganzer Felder ist natürlich

grösser, oft eine Anzahl Jahrzehnte.

Während der Ertrag einer natürlichen Ölquelle von Bruchteilen

eines Liters bis auf höchstens mehrere hundert Liter im Tage steigen

kann und gewöhnlich nur einige Liter beträgt, ist die grösste

Produktion in vierundzwanzig Stunden, die je durch eine Bohrung erzielt

worden ist, fünfundzwanzigtausend Tonnen, das heisst fünfundzwanzig

Millionen Kilogramm oder etwa achtundzwanzig Millionen Liter. Das ist eine

Ölmenge, die zu ihrem Transporte hundert Eisenbahnzüge von je

fünfundzwanzig Wagen benötigen würde, die bei einer Mächtigkeit

des Ölsandes von zehn Metern und einem Porenraum von dreissig Prozent

ein Quadrat von hundert Metern Kantenlänge oder einen Kreis von sechzig

Metern Radius bedecken würde. Es ist nicht verwunderlich, dass solche

Erträge höchstens einige Tage anzuhalten pflegen.

Alle Brunnen, die einmal über tausend Tonnen in vierundzwanzig

Stunden gegeben, können als sehr reiche, alle, die hundert Tonnen

gegeben, als gute Brunnen bezeichnet werden. Man beutet aber gelegentlich

noch Bohrungen aus, die nur ein Fass, das heisst hundert bis zweihundert

Liter im Tage liefern. Als Durchschnittsertrag der Ölbohrungen könnte

man vielleicht einen Bruchteil einer Tonne bis mehrere Tonnen angeben.

Die Gesamterträge einzelner Brunnen können bis auf mehrere

Millionen Tonnen steigen; das sind dann allerdings ungeheure Produktionen,

die der gesamten Jahresproduktion von Galizien oder Hinterindien gleichkommen.

Die totale Jahresproduktion an Erdöl erreichte vor dem Weltkrieg

fünfzig Millionen Tonnen und wird damit an Wert nur noch von Kohle

und Eisen übertroffen. So gross diese Zahl anmutet, so steht sie doch

mit unserer ganzen bisherigen Darstellung in Einklang. Denn da allein der

jährliche Ertrag der Seefischerei schon viele Millionen Tonnen beträgt,

so muss die Gesamtmasse der jährlich absterbenden Fische noch viel

grösser sein, steht also mit der jährlichen Ölproduktion

in derselben Grössenordnung. Wie viel mehr muss die demgegenüber

noch weit bedeutendere, ja unerschöpfliche Mikrofauna der Meere genügen,

um die Erdölmengen des Erdinnern zu erklären.

Die gesamte bisher, das heisst in den vergangenen sechs Jahrzehnten

gewonnene Ölmenge beträgt rund siebentausend Millionen Fass oder

über eine Billion Liter oder über tausend Kubikkilometer. Diese

Menge würde also einen Würfel von zehn Kilometern Kantenlänge

ausfüllen. Und doch scheint selbst eine solche Masse klein, sobald

wir sie mit dem ganzen Planeten ins Verhältnis setzen; denn auf die

Erdoberfläche verteilt, würde sie um den Erdball nur eine dünne

Haut von zwei Millimetern Dicke bilden.

Von dieser Menge sind gegen zwei Drittel durch Nordamerika, beinahe

ein Drittel durch Russland geliefert worden. Alle übrigen Länder

beteiligten sich bisher nur mit einigen Prozenten oder gar nur mit Bruchteilen

eines Prozentes an der Weltproduktion. Während aber die amerikanische

Produktion auf weite Gebiete verteilt ist, stammt der russische Ertrag

fast ausschliesslich von einem kleinen Fleck Erde auf der Halbinsel Apscheron.

Von dort, von einer Fläche von fünfundzwanzig Quadratkilometern

in der Umgebung von Baku, stammt nahezu ein Drittel der bisherigen Weltausbeute.

Das ist der grösste Bodenschatz, der je von Menschen gehoben, die

grösste Energiekonzentration, die menschlicher Ausbeute zugänglich

geworden. Nicht Gold und nicht Diamanten können mit solchem Reichtum

wetteifern!

Man hat zur Erklärung derartigen Ölreichtums immer wieder

und noch bis in die neueste Zeit zur Annahme rätselhafter Massenmorde

in den Meeren der Vorzeit gegriffen; doch wäre das nur ein neu auftauchender

Sonderfall der alten, abgetanen Katastrophentheorie. Wir haben demgegenüber

auf den vorangegangenen Blättern zu zeigen versucht, dass die Erdölbildung

einen über grosse Flächen und lange Zeiträume ausgedehnten,

allgemeinen, anhaltenden und stetigen Naturvorgang darstellt. Die ungeheuren

Anhäufungen mancher Öl- und Gaslagerstätten, die vor allem

den Menschen in Erstaunen versetzen, haben wir dann weiter geschildert

als entstanden durch zweimalige Anreicherung, erstens durch eine vermutete

beschränkte Anreicherung gegen die Ölhorizonte hinaus den darüber

und darunter liegenden Hüllschichten zur Zeit der Gesteinsverfestigung,

zweitens durch sicher nachgewiesene weite Wanderungen und bedeutende Anreicherungen

innerhalb der Ölhorizonte nach der Gesteinsverfestigung und besonders

während der Gebirgsfaltung, wodurch, was einst ausgebreitet lag über

Hunderte von Quadratkilometern, nunmehr aufgespeichert ist innerhalb einer

Fläche von einigen wenigen Quadratkilometern!

Allverbreitet wie Leben und Sterben auf Erden ist das Erdöl innerhalb

der grossen Grabstätte unseres Planeten, der sedimentären Erdkruste.

Das heutige Vorhandensein wäre ein noch unvergleichlich viel allgemeineres,

wenn nicht die oberflächennahen Gesteinsschichten durch den Kreislauf

des Wassers grossenteils entleert wären, so dass die gegenwärtigen

Vorkommen nur äusserst lückenhaft und fragmentarisch sind, verglichen

mit dem ursprünglichen Verbreitungsgebiet. Denn das atmosphärische

Wasser ist der Todfeind aller Öllagerstätten. Wie es alle Kalilager

und alle Kochsalzvorkommen vernichtet, die es einmal erreicht hat, so gibt

es, wo es einmal in eine Öllagerstätte eingedrungen ist, keine

Rast und Ruhe, bis Gas und Öl gänzlich ausgetrieben, das Salzwasser

gänzlich ausgesüsst ist; dann erst tritt wieder Gleichgewicht

ein. Eine offene Lagerstätte ist daher eine Lagerstätte ohne

Gleichgewicht; sie ist in beständiger Zerstörung begriffen. Allein

in einem geschlossenen Öllager herrscht Gleichgewicht und Ruhe.

Die sedimentäre Erdkruste zerfällt nach diesen Gesichtspunkten

in zwei grosse Sphären, die ich in neuer Verwendung älterer Namen

als die vadose und die profunde Sphäre bezeichne.

Die vadose Sphäre ist vom atmosphärischen Wasser durchtränkt

und durchflossen. Ihre obere Grenze ist die Erdoberfläche; ihre untere

Grenze bilden undurchlässige Schichten. Ihre geothermische Tiefenstufe

ist normal. Das Grundwasser kommuniziert mit der Erdoberfläche und

steht unter deren hydrostatischem Drucke. Ihre Gesteine sind entsalzt;

ihre Öl- und Gaslager sind verarmt, verwässert oder gänzlich

entleert und verschwunden. Sie ist das Gebiet der offenen Öl- und

Gaslagerstätten, die reich an Ölfundstellen, aber ohne bedeutenden

Gehalt und ohne Gasdruck sind. Am besten haben sich hier noch die Asphaltkalke

und Asphaltsande erhalten, sowie die ölhaltigen Thon- und Mergelmassen,

die gerade wegen ihrer Schwerdurchlässigkeit ihre Ölführung

bewahrt haben und darum auch noch häufig Ölfundstellen liefern.

Die profunde Sphäre ist vom atmosphärischen Wasser gänzlich

abgeschlossen; denn ihre obere Grenze wird von undurchlässigen Schichtmassen

gebildet; ihre untere Grenze fällt zusammen mit dem Eintritt in die

porenlose latentplastische Zone in einer Tiefe, die schon auf zwanzig bis

dreissig Kilometer geschätzt worden ist. Ihre geothermische Tiefenstufe

ist abnorm klein, da infolge des Abschlusses nach oben und infolge des

Fehlens abkühlender durchspülender Wassermassen von oben die

Temperatur rascher steigt als in der vadosen Sphäre. Ihr Wasser steht

nicht unter hydrostatischem Druck in Zusammenhang mit der Erdoberfläche.

Sie ist die Region der geschlossenen Öl- und Gaslager. Hier haben

die Gesteine noch ihren ursprünglichen Inhalt; hier führen sie

noch das alte Meerwasser, in dem sie entstanden sind; hier enthalten sie

noch die organische Substanz, die einst in ihnen begraben wurde. Sie sind

daher Salzwasserdurchtränkt, bitumendurchsetzt, öl- und gashaltig.

Durch weite und eigentümliche unterirdische Wanderungen haben sich

dann Öl und Gas an einzelnen Punkten angereichert zu Lagerstätten

von unerhörtem Reichtum.

Es ist kein Zufall, dass mehr als die Hälfte der bekannten Öllagerstätten

aus der Tertiärzeit stammen, also geologisch sehr jung sind. Wohl

ist Erdöl entstanden, seit organisches Leben unseren Planeten belebt.

Aber je weiter die Entstehung der Ölvorräte zurückliegt,

um so grösser war auch die Gelegenheit zu ihrer Zerstörung. In

harmonischem Einklang damit liegen die uralten und reichen paläozoischen

Lagerstätten im Innern des nordamerikanischen Kontinentes in weitem

Tafellande, dessen Mangel an Störungen die erhabene tektonische Ruhe

spiegelt, die dieser Teil der Erdrinde durch alle Zeitalter hindurch bewahrt

hat. Bei solcher Ruhe konnten sich auch Erdöllager durch ungezählte

Jahrmillionen erhalten. Dagegen gehören fast alle die gefalteten Ölregionen

jungen und namentlich tertiären Gesteinsschichten an. Und dabei sind

es immer die einfacher gefalteten Teile, die Vorländer der Gebirge,

die ölreich sind. Im hohen Gebirgsinnern sind Störungen wie Abtragungen

zu bedeutend gewesen, um viel an Ölvorräten übrig zu lassen;

die Hochgebirge gehören daher in der Regel zur vadosen Sphäre.

|

Fig. 9

Ausstreichende und auskeilende Schenkellager Los Angeles Kalifornien nach Ralph Arnold |

Kommentar:

Vor dem Ersten Weltkrieg war die Produktion zirka 1000 Barrel pro

Tag (252 l/s), was 1920 als gewaltige Menge empfunden wurde. Heute (2005)

hat Rohöl eine Tagesproduktion von zirka 70 Mio Barrel à

158.98 l, also vergleichbar der Wasserführung der Limmat.

Während Jahrzehnten wurde postuliert, dass die Grünalge

Botryococcus braunii Kütz. (Chlorophyta/Chlorococcales) allein für

die Erdölbildung verantwortlich sei (Begründung: B.braunii speichert

Energie als Fett, viele andere Grünalgen als Stärke). Ich bevorzuge

Blumers Hypothese, sie berücksichtigt auch den Rest der Lebensgemeinschaften

und ihre Physiologie.

In einem Detail irrt Blumer: es gibt sehr wohl Erdölbildung

aus Süsswasserseen.