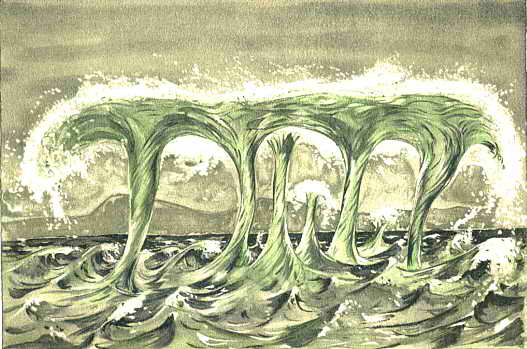

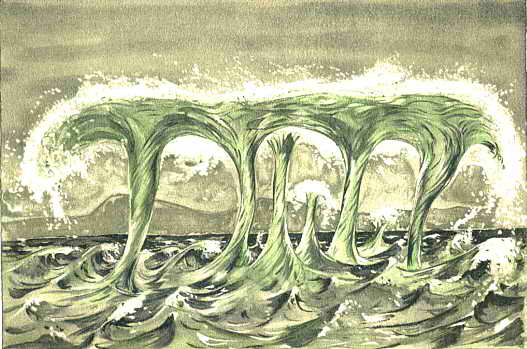

am 5. Januar 1919 morgens 9:30 - 10 Uhr

Entworfen nach der Handzeichnung eines Beobachters am rechten Ufer bei

Uerikon.

Reprod. Hofer & Co. AG, Zürich

|

Inhalt: Einleitung I. Allgemeine Winde II. Land- und Seewinde a) Beobachtungen bei Küsnacht b) Verallgemeinerung für Küsnacht c) Beobachtungen in anderen Seegemeinden d) Allgemeine Bemerkungen III. Besondere Winde a) der Bächler b) Andere Querwinde c) Weitere Beobachtungen d) Der Föhn 1. Föhn am 5. Januar 1919 Wasserhosen 2. Föhn am 15. Februar 1925 3. Hochdruckföhn IV. Klimatische Wirkungen der Winde a) Die Milde des Seeklimas b) Temperierende Wirkung des Sees V. Gesundheitliches Anhang |

Wasserhosen.

Dieser gewaltige Föhnsturm erzeugte auf dem Zürichsee zwischen

Richterswil und Stäfa eine ganze Reihe von Wasserhosen, welchen wir

nun unsere Aufmerksamkeit zuwenden wollen. Zuerst lasse ich die anschauliche

Schilderung dieser einzigartigen Naturerscheinung durch zwei Augenzeugen

folgen.

a) Beobachtungen am rechten Ufer von Uerikon aus durch

E. FIERZ, Lehrer:

“Samstag den 5. Januar, zirka um 9 Uhr, setzte vom Etzel her ein warmer

Föhnwind ein, der zuerst schwach wehte, aber bald mit jeder Minute

stärker wurde. Nach Verlauf von etwa einer halben Stunde war der Wind

zu fabelhafter Stärke angewachsen. Unbefestigte Fensterläden

wurden einfach ausgehoben. Etliche Bäume, die dem unmittelbaren Anprall

des Windes ausgesetzt waren, wurden entwurzelt. Kamine wurden an zwei Orten

beschädigt, und da und dort fielen Ziegel von den Dächern herunter.

Der See zeigte besonders die Gewalt des Windes. Vor dem Dörfchen

Freienbach fuhr der Wind mit grosser Wucht in den See, wühlte das

Wasser auf und trieb in der Föhnrichtung gewaltige, schaumbedeckte

Wellen vor sich her. Der Gischt der Wogen wurde aufgetrieben und trübte

die Luft. Vor Bäch hatte der Wind schon so viel Macht auf das Wasser,

dass es ihm möglich war, es in kreiselförmigen Gebilden emporzutreiben.

In einer Sekunde hatte eine vom Gischt weisse Säule eine Höhe

von wohl 10 m erreicht und trieb mit einer enormen Geschwindigkeit in nördlicher

Richtung gegen Stäfa hin. Die gleiche Wasserhose, stets ihr Bild etwas

verändernd, hielt sich etwa 20 Sekunden lang; wenn diese aber dann

schnell in sich zusammensank, hatten sich etliche neue schon wieder hinter

ihr gebildet und trieben ebenfalls sehr schnell nordwärts. Die Säulen

waren auf der Windseite infolge des Luftdruckes etwas eingebogen (Titelbild).

Oben wurde das Wasser weithin verstäubt und verhinderte dadurch ein

klares Sehen.

Eine Säule kam gewöhnlich etwa bis gegen die Mitte des Sees,

eher weniger weit. Infolge des vielen aufgetriebenen Wassers war es unmöglich,

Schönenwerd zu sehen, auch Richterswil wurde zeitweilig verdeckt.

Die Reihe der Wasserhosen bot ein wildes, sehr schönes und stets wechselndes

Bild; darum ist es ziemlich schwer, sie mit dem Stift auf das Papier zu

bringen.

Man sah die Wasserhosen etwa eine Viertelstunde lang. Ich möchte

keine präzise Angabe gemacht haben, wenn ich die Zahl der Wasserhosen,

die ich gesehen habe, auf ungefähr 30 angebe. Ihre Höhe betrug

etwa 7-10 m.

Die grossen Wellen schleuderten noch an unserm Ufer das Wasser bis

10 m weit ins Land hinein. - Wie gross die Macht des Sturmes war, bezeugt

der Sturz des Etzelturmes. Zufällig konnte ich zusehen, wie er schwankte

und dann auf unsere rechte Seite hinüberstürzte; das mochte etwa

um 11 Uhr herum gewesen sein.

|

Wasserhosen auf dem Zürichsee

am 5. Januar 1919 morgens 9:30 - 10 Uhr Entworfen nach der Handzeichnung eines Beobachters am rechten Ufer bei

Uerikon.

Reprod. Hofer & Co. AG, Zürich

|

c) Die Grosstrombe am 20. Juli 1884.

Ganz anderer Art war die grossartige Naturerscheinung, die am 20. Juli

1884 Sonntag morgens 9 Uhr von allen obern Zürichseegemeinden aus

beobachtet worden ist. Mein Gewährsmann (14) schreibt: “Eine gewaltige

Wasserhose, weit über 100 m hoch, zog langsam von der Bucht von Richterswil

nach Uerikon und dauerte etwa 1/2 Stunde; zwei schwächere, dünnere

folgten bei eigentümlich bewölktem Himmel.” Die gleiche Erscheinung

beschreibt CARL EGLI, Lehrer im Institut Stäfa, in einem Briefe1)

wie folgt: ”Bei relativ kühlem, ruhigem, nicht gewitterhaftem Wetter

bildete sich auf glattem See unter einer grossen, dunklen, ziemlich tief

hängenden Wolke ohne besondere Eigenschaften eine typische, nach unten

zugespitzte Säule, deren Fuss ein bouquetartiger, dampfender Strudel

war, ähnlich wie ein SEGNER'sches Wasserrad. Deutlich sah man die

Tropfen in links gewundenem Schraubengang.” Den Beginn hatte Herr EGLI

nicht beobachtet, dagegen denjenigen der nach 10 - 12 Minuten sich bildenden

zweiten. ”Er fand von oben statt. Deutlich war jetzt eine röhrenförmige

Konstruktion erkennbar. Die Hose riss unten ab und schwebte wie ein Faden

frei in der Luft. Höhe der beiden, nach hinterliegenden, Hügeln

500-600 Meter.«

Die beiden Wasserhosenarten entsprechen vollständig den zwei zuerst

von A. WEGENER2) scharf auseinandergehaltenen

Arten der Grosstromben und Kleintromben. Denn während die gewaltige,

majestätische Wassersäule vom Jahre 1884 langsam auf dem ruhigen

See von Richterswil nach Uerikon wanderte3),

schossen die viel kleineren Wasserhosen 1919 mit sehr grosser Schnelligkeit

auf dem ganz aufgeregten See dahin, um bald wieder in sich selbst zusammenzusinken.

Auch die Ursachen sind ganz verschieden; bei der Grosstrombe erzeugte ein

Wolkenzapfen von oben her die Wassersäule; die Kleintromben aber wurden

durch das Zusammentreffen zweier fast senkrecht zueinander verlaufen der

Föhnstürme verursacht.

(s. Tabelle auf S.31).

Wir müssen die Wasserhosen auf dem Zürichsee als eine ganz ausnahmsweise Naturerscheinung bezeichnen, denn es wird in dem Verzeichnis von Prof. FRÜH (loc. cit.) ausser der oben beschriebenen vom 20. Juli 1884 nur noch eine Grosstrombe aus dem Jahre 1586 am 16. Juli erwähnt, und auch von den Kleintromben finde ich nur noch eine weitere sichere Notiz in den Memorabilia Urbis et Agri Tigurini von H. BLUNT5CHLI, nämlich: ”Am 16. Jenner 1739 haben insonderheit auch in dem Zürichseegebiet grosse fast unerhörte Windstürme einen unsaglichen Schaden verursacht. Die Wirbelwinde auf dem Zürichsee hatten eine seltene und staunenswerte Würkung, indem das Wasser nicht nur weit und hoch über die Bord getrieben und lang gehalten wurde, als ob es nicht mehr zurückfliessen wollte, und der See nun so viel angewachsen wäre; sondern auch zu verschiedenen Malen eine nicht geringe Last des Wassers, in Form einer Säule aufgehoben und von dem ungestümen Winde fortgetrieben wurde” (bei Zollikon). Es scheint, dass bei uns die Grosstromben eher im Hochsommer und die Kleintromben eher im strengen Winter vorkommen.

1) Vierteljahrsschrift der Naturforsch. Ges. Zürich 1884, S.267.

2) Wind- und Wasserhosen in Europa, von Prof. Dr. A. WEGENER 1917.

3) Aehnlich wie die wundersame Wasserhose auf dem Zugersee am 19. Juni

1905, welche von Prof. FRÜH so trefflich geschildert worden ist. (Jahresbericht

der Geograph.-Ethnogr. Gesellschaft in Zürich 1906/07, S. 105).

Um den Gegensatz besser hervortreten zu lassen, wollen wir die wichtigsten

Angaben einander gegenüberstellen.

Wasserhosen zwischen Richterswil und Stäfa.

| Kleine Wasserhosen am

5. Januar 1919 |

Grosse Wasserhosen am

20. Juli 1884 |

|

| 1. Zahl | Zahl etwa 35, gleichzeitig 4-6

sichtbar |

nur 3 |

| 2. Höhe der Säulen | 5-10 m | etwa 500-600 m |

| 3. Form | Wassersäule von ca. 1 m

Durchmesser |

hohle nach unten

zugespitzte Säule |

| 4. Zeitdauer einer Säule | ca. 20 Sekunden | etwa 1/2 Stunde |

| 5. Bewegung | sehr schnell

bis 55 m in der Sekunde |

ganz langsam |

| 6. Wetter | äusserst starker Wind

hohe Wellenbildung |

See ganz ruhig |

| 7. Ursache | Zusammenstoss zweier

orkanartiger Winde auf dem See |

Bildung durch einen

röhrenartigen Wolken- zapfen von oben |

2. Föhnsturm am 15. Februar 1925.

Dem oben ausführlich beschriebenen Föhnsturm ähnlich

war das grosse Unwetter, das am 15. Februar dieses Jahres in der ganzen

Nord-Ost- und Zentralschweiz wütete.. Wenn es auch nicht zur Bildung

eigentlicher Wasserhosen kam, wurde doch der See in furchtbare Aufregung

gebracht. Die Zürichsee-Zeitung schreibt in Nr.381)

darüber:

1) Nr. 38, 1925 «Föhnstürme und Unwetter im Schweizerland.»

«Der Föhnsturm im obern Teile des Zürichsees bot gestern

Sonntag, 15. Februar, dem Freund von Wind und Wellen manche interessante,

eindrucksvolle und zum Teil seltene Bild. Der erste, lokalisierte Einbruch

des Föhns erfolgte zirka 9 Uhr morgens über Etzel-Schindellegi;

anfänglich schien er Richtung nach Nordwest nehmen zu wollen, vor

und oberhalb Stäfa, im Frauenwinkel und Gubel war der See noch ruhig,

als es an der Bächau und vor Richterswil bis in die Mitte des Sees

bereits Gischt warf. Von 10-12 Uhr war die hauptsächliche Stossrichtung

ziemlich direkt Süd-Nord, mit böigen Zwischenspielen und tobendem

Aufruhr auf den farbigen Wellen. Zu vier Malen konnte der Schreibende prächtige

“Wasserträgeten” beobachten, Gischt- und Wasserhosen von ansehnlicher

Höhe und Durchmesser, die, etwas näher dem linken als dem rechten

Ufer, Hunderte von Metern weit über die Wellen stoben. (Mit dem Fernglas

glaubte man eine Drehung der Gischtsäulen im umgekehrten Uhrzeigersinne

feststellen zu können.)

Um 13 Uhr frischte der Wind nach langer Atempause auf und mag um ½14

Uhr seine maximale Kraft eingesetzt haben, diesmal in der allgemeinen Richtung

Südost nach Nordwest (sog. Glarnerföhn). Mit unheimlicher Wucht

fauchte er denen, die ihm Front machten, ins Gesicht, und der aufgewühlte

See, taubweiss über blaugrün, mit breiten Wellenbergen von über

1 Meter Höhe bot auf dem ernsthaften Hintergrund der Rapperswiler

Burg und des klotzigen Etzelberges ein überwältigendes Bild elementarer

Wildheit und unverdorbener Heimatkraft. Die mächtigen Wellen, die

sich an den Haken brachen, und die selbst die Tüchel verdutzten, warfen

Spritzwogen über 10 und mehr Meter hin, und wo die soliden Vorlagsteine

fehlten, da wurden festgemachte Boote in scheinbar wettersichern Ecken

erbarmungslos gefüllt und auf Grund gesetzt. Am Land verschaffte der

unbändige Kumpan da und dort den Glasern Arbeit und erprobte sich im

Ausheben von Jalousieladen, Umwerfen von Zäunen usf. Seit dem denkwürdigen

Januartag vor Jahren, da der Etzelturm energisch und formlos über

den Haufen geblasen wurde, hat der Föhn hier oben kein ähnliches,

schönes Wind- und Wellenfest mehr abgehalten.» ....

...

|

Das schwarz/weisse Original wurde in Farben übersetzt. Gleiche

Farben (abgesehen von Schwarz) bedeuten gleiche Winde.

rot: Glarnerföhn hellblau: Berg- (Land-) Wind dunkelgelb: Seewind Becken von Zürich: schwarz von NW: Riedwind Blau von NO: Bise rot: Föhne Die einzelnen Winde haben lokale Namen wie:

|

Das Neujahrsblatt enthält auch lokale Wetterregeln, abgeleitet auch aus der Hörbarkeit der Kirchenglocken einer anderen Ortschaft, Fernsicht, Abendrot etc.