NGZ-Neujahrsblatt 1950, 131 Seiten, mit 87 Abbildungen

Goethes Wirbeltheorie des Schädels

Bernhard Peyer

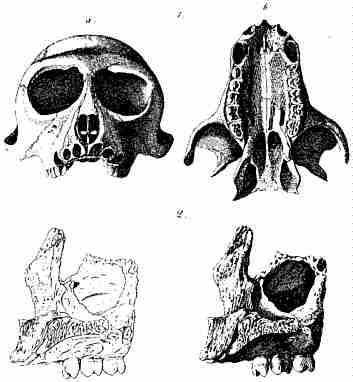

Abb. 6 Verkleinerte Wiedergabe von Tafel V der Zwischenkieferarbeit

von J. W. Goethe. 1. Schädel eines Affen von vorn und von unten gesehen.

2. rechter Oberkiefer des Menschen, Innenansicht. Aus J. W. Goethe 1830

German only |

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

I. Goethe's Studien über die Morphologie des Schädels

II. Schädelmorphologische Arbeiten von Zeitgenossen Goethe's

III Rückblick

IV. Die Zeit von Goethe's Tod bis zu Th. H. Huxley's Croonian

Lecture (1858)

V. Die Entwicklung der Schädelmorphologie vom Jahre 1859

bis zur

Gegenwart

VI. Einführung in die Morphologie

des Wirbeltierkopfes

VII. Wirbeltiere und Gliedertiere

VIII. Bau und Entwicklung des Wirbeltierschädels

1. Amphioxus

2. Jetztlebende und fossile

Cyclostomen

3. Cyclostomen - Gnathostomen

4. Pisces

5. Der Übergang von

der Kiemenatmung zur Lungenatmung

6. Fossile und jetztlebende

Amphibien

7. Fossile und jetztlebende

Reptilien

8. Fossile und jetztlebende

Vögel

9. Fossile und jetztlebende

Säugetiere

IX. Bau und Funktion

X. Der Schädel des Menschen

XI. Rückblick und Ausblick

Anmerkungen

Literaturverzeichnis |

Vorwort

Das Jahr 1949 steht im Zeichen Goethe's, denn es sind

nunmehr 200 Jahre vergangen, seit er das Licht der Welt erblickte. In den

vielen Veranstaltungen, die bei Anlass dieses Bicentenariums abgehalten

worden sind, wurde nicht nur der Dichter gefeiert, sondern es wurde auch

seine Tätigkeit als Naturforscher gewürdigt, in Zürich insbesondere

durch Paul Niggli und durch Hans Fischer. Diese beiden tiefgründigen

Darstellungen umfassen das Gesamtgebiet von Goethe's naturwissenschaftlicher

Tätigkeit. Unser Neujahrsblatt behandelt nur Goethe's Studium der

Morphologie des Schädels. Die Beschränkung auf dieses Teilgebiet

ergab sich aus folgenden Gründen: An trefflichen Gesamtdarstellungen

von Goethe's biologischen Forschungen fehlt es nicht, wohl aber an einem

allgemein verständlichen geschichtlichen Überblick, der zeigt,

warum der Goetheschen Wirbeltheorie des Schädels in ihrer ursprünglichen

Form nur ein vorübergehender Erfolg beschieden sein konnte, wie sie

überwunden wurde, wie dann an ihrer Stelle vielseitig begründete,

vertiefte Einsicht in den metameren Aufbau des Kopfes trat und wie damit

der innerste Kern von Goethe's grossem Gedanken Bestätigung gefunden

hat.

In allgemein verständlicher Weise liessen sich diese

Fragen nur darstellen, wenn dem Texte die notwendige Zahl von Abbildungen

beigegeben werden konnten. Daran drohte die Ausführung des Vorhabens

deswegen zu scheitern, weil eine hinreichend illustrierte Publikation die

im Budget unserer Gesellschaft für ein Neujahrsblatt zur Verfügung

stehende Summe bei weitem überschritten haben würde.

Dass die Absicht trotzdem verwirklicht werden konnte,

ist einer hochherzigen Unterstützung von Seiten der Georges und Antoine

Claraz Schenkung zu verdanken. Der Verfasser möchte nicht verfehlen,

an dieser Stelle dem Präsidenten des Kuratoriums der genannten Schenkung,

Herrn Dr. W. Zollinger, sowie dem Vizepräsidenten, Herrn alt Rektor

Prof. Dr. G. Geilinger, für die wohlwollende Behandlung seines an

das Kuratorium gerichteten Gesuches und ebenso dem Gesamtkuratorium für

die Genehmigung aufs beste zu danken.

Für die Ausführung der zeichnerischen Arbeiten

bin ich Herrn J. Mayer-Gräter zu Dank verpflichtet. Der hohen

Kosten wegen musste von einer Beigabe von farbigen Abbildungen, wie sie

in mehreren Lehrbüchern und Handbüchern der Schädelmorphologie

zur Verwendung gelangten, abgesehen werden. Es bedurfte besonderer zeichnerischer

Anstrengungen, um auch ohne Anwendung verschiedener Farben die hervorzuhebenden

Differenzen in übersichtlicher Weise zum Ausdruck zu bringen. Für

mannigfache Hilfe beim Abschluss dieser Arbeit, die infolge eines längeren

Spitalaufenthaltes mit gewissen Schwierigkeiten verbunden war, habe ich

sodann meinem getreuen Mitarbeiter P.-D. Dr. E. Kuhn zu danken.

- Zürich (Klinik Hirslanden), im Oktober 1949. Bernhard

Peyer

Zur Wirbeltheorie Goethes:

«Welche Reihe von Anschauungen und Nachdenken verfolgte

ich nicht, bis die Idee der Pflanzenmorphose in mir aufging, wie solches

meine Italien-Reise den Freunden vertraute. Ebenso war es mit dem Begriff,

dass der Schädel aus Wirbelknochen bestehe. Die drei hintersten erkannt

ich bald, aber erst im Jahr 1790, als ich aus dem Sande des dünenhaften

Judenkirchhofs von Venedig einen zerschlagenen Schöpsenkopf aufhob,

gewahrt ich augenblicklich, dass die Gesichtsknochen gleichfalls aus Wirbeln

abzuleiten seien, indem ich den Übergang vom ersten Flügelbeine

zum Siebbeine und den Muscheln ganz deutlich vor Augen sah (vgl. Abb. 12);

da hatt ich denn das Ganze im Allgemeinsten beisammen. So viel möge

diesmal das früher Geleistete aufzuklären hinreichen.»

(Zur Morphologie, Zweiten Bandes erstes Heft, 1823.)

«Im zweiten Teile der ,Morphologie' steht ein Bekenntnis:

wie ich erst drei, dann sechs Wirbelknochen anzuschauen und anzuerkennen

veranlasst worden. Hierin fand ich nun Hoffnung und Aussicht auf die schönste

Beruhigung, bedachte möglichst die Ausbildung dieses Gedankens ins

einzelne, konnte jedoch nichts Durchgreifendes bewirken. Zuletzt sprach

ich hievon vertraulich unter Freunden, welche bedächtig zustimmten

und auf ihre Weise die Betrachtung verfolgten. Im Jahre 1807 sprang diese

Lehre tumultuarisch und unvollständig ins Publikum, da es ihr denn

an vielem Widerstreit und einigem Beifall nicht fehlen konnte. Wieviel

ihr aber die unreife Art des Vortrages geschadet, möge die Geschichte

dereinst auseinandersetzen; am schlimmsten wirkte der falsche Einfluss

auf ein würdiges Prachtwerk, welches Unheil sich in der Folgezeit

leider immer mehr und mehr offenbaren wird.

|

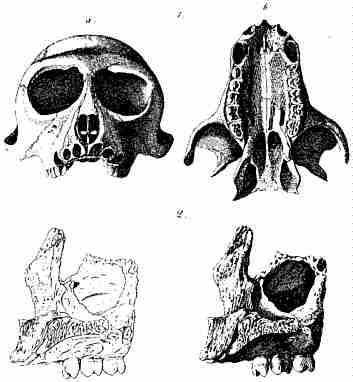

Schädel eines Säugetieres in seitlicher Ansicht entsprechend

den Anschauungen von Oken's Wirbeltheorie des Schädels. H Urwirbel,

Sch Zungenwirbel, S Augenwirbel, davor der Nasenwirbel. k Körper,

q Lochbogen, s Stachel. Aus L. Oken 1819, Tafel 18, Fig. 17

(Oken (Ockenfuss) war der erste Anatom der Universität Zürich) |

Zur Priorität Goethes beim Zwischenkieferknochen:

Felix Vicq d'Azyr wurde ein Jahr vor Goethe, am 23. April

1748 als Sohn eines Arztes zu Valogne in der Normandie geboren. Schon in

jungen Jahren machte er sich in Paris durch einen glänzenden anatomischen

Kurs sowie durch anatomische, physiologische und medizinische Arbeiten

einen Namen. Mit fünfundzwanzig Jahren war er bereits Mitglied der

Académie des Sciences und 1788 wurde er als Nachfolger von Buffon

in die Académie française aufgenommen. Am bekanntesten sind

seine hirnanatomischen Arbeiten. Er starb schon am 20. Juni 1794, bedrückt

durch die Schrecken der Revolution und den Verlust vieler Freunde, noch

vor seinem Lehrer Louis Marie Daubenton, der ihn am Jardin des Plantes

in die Osteologie eingeführt hatte.

Der Name von Felix Vicq d'Azyr muss hier genannt werden,

weil ihm ganz unzweifelhaft die Priorität der Entdeckung des Zwischenkiefers

beim Menschen zukommt. Als Goethe im Frühjahr 1784 aufs tiefste bewegt

voller Freude Herder seine Entdeckung des Zwischenkiefers beim Menschen

brieflich mitteilte, da wusste er sicher nicht, dass Vicq d'Azyr kurz zuvor

die gleiche Entdeckung schon gemacht hatte (siehe Abb. 13). Wenn Goethe

nun auch nicht, wie er meinte, als erster den Zwischenkiefer beim Menschen

gefunden hat, so war er doch in seiner Arbeit völlig selbständig.

Ihr Verdienst liegt darin, dass die unabhängige Wiederentdeckung nicht

auf einem Zufallsfunde beruhte, sondern dass sie auf Grund von selbst erarbeiteten

vergleichend-anatomischen Vorstellungen in planmässigem Nachsuchen

erreicht wurde. Beispiele davon, dass ein Forscher in guten Treuen die

Priorität einer Entdeckung beansprucht, während in Wirklichkeit

ein oder sogar mehrere Vorgänger schon das gleiche gefunden hatten,

sind, wie F. J. Cole in seiner Geschichte der vergleichenden Anatomie hervorhebt,

nicht selten..

Schwer zu verstehen ist es, dass Goethe auch später,

als er von Vicq d'Azyr's Arbeit Kenntnis erhalten und sie eingesehen hatte,

ja sogar wahrscheinlich Vicq d'Azyr's Abbildung des menschlichen Zwischenkiefers

für die Herstellung einer Abbildung in seiner eigenen Publikation

über den Zwischenkiefer mit benützte, den Namen des französischen

Forschers mit keiner Silbe erwähnte. Auch auf die ausgedehnten vergleichend-anatomischen

Betrachtungen Vicq d'Azyr's ist er nicht eingegangen.

Der in den «Naturwissenschaften» 1949 (36.

Jahrgang, Heft 7) erschienene Aufsatz von Max Pfannenstiel, Freiburg i.

Br., trägt den Titel: Die Entdeckung des menschlichen Zwischenkiefers

durch Goethe und Oken. Pfannenstiel weiss es sehr wahrscheinlich zu machen,

dass Oken, trotzdem ja zum mindesten Loder über Goethe's Entdeckung

des Zwischenkiefers beim Menschen etwas publiziert hatte, glaubte, als

erster diese Entdeckung gemacht zu haben und dass er auch in seiner akademischen

Antrittsrede vom Jahre 1807 offenbar noch dieser Meinung war. Von einem

Prioritätsstreit zwischen Goethe und Oken kann in dieser Frage schon

deswegen nicht die Rede sein, weil heute unzweifelhaft feststeht, dass

Vicq d'Azyr die gleiche Entdeckung schon vor den beiden genannten Forschern

gemacht und publiziert hat.

XI. Rückblick und Ausblick

Aus Goethe's naturwissenschaftlichem Arbeiten, das sich

über weite Gebiete erstreckt, sind hier nur seine morphologischen

Leistungen hervorgehoben worden und auch diese nur, soweit sie sich auf

die Osteologie des Schädels beziehen. Dass er nicht der erste war,

der den Zwischenkiefer beim Menschen nachwies, beeinträchtigt sein

Verdienst in keiner Weise, denn er machte diese Entdeckung durchaus selbständig

und gegen eine in der damaligen Wissenschaft herrschende Zeitströmung.

Seine Wirbeltheorie des Schädels hat, wenn ihr auch keine dauernde

Geltung beschieden war, doch auf Jahrzehnte die schädelmorphologischen

Vorstellungen beherrscht und sich als heuristisch wertvoll erwiesen.

Von tiefer Nachwirkung und bleibender Bedeutung sind

seine Bemühungen um die Erfassung des Typischen. Sie wurden in neuerer

Zeit wieder zu Ehren gezogen, als sich die Kritik an dem sogenannten biogenetischen

Grundgesetz und an der während Jahrzehnten üblichen Art des Betriebes

stammesgeschichtlicher Forschung zu regen begann. Man besann sich darauf,

dass die Untersuchung der fossilen Überreste im Grunde auf einer idealistischen

Morphologie beruht. Es muss aber beigefügt werden, dass die Vergleichung

nicht mehr rein zeitlos ist. Neu hinzugekommen ist die Kenntnis der zeitlichen

Aufeinanderfolge der fossilen Formen, die noch während der letzten

Lebensjahrzehnte Goethe's erst im Werden war. Goethe's Einstellung zu den

Anfängen der Deszendenzlehre in der Form, wie sie damals vorlagen,

ist umstritten. Die meisten nehmen wohl mit Recht an, dass ihm der Gedanke

an einen realen Transformismus fernlag.

Im Zusammenhang mit Goethe's Ausspruch «Die vergleichende

Anatomie eröffnet uns die Tiefen der Natur mehr als jede andere Bemühung

und Betrachtung» schrieb der um die Goethe-Forschung sehr verdiente

J. Schuster (66): «Das Jahr 1795 ist als Geburtsjahr der vergleichend-idealistischen

Anatomie ewig denkwürdig.» Diese Auffassung scheint mir bei

aller Würdigung von Goethe's Verdiensten den geschichtlichen Tatsachen

nicht gerecht zu werden.

Die vergleichende Anatomie beginnt mit Aristoteles und

sie war schon damals ihrer Natur nach eine idealistische Morphologie. Auch

mit Belon's Vergleich des Vogelskelettes mit dem menschlichen Skelett aus

dem Jahre 1555 und mit den wahren Glanzleistungen vergleichender Forschung

aus dem 17. Jahrhundert, z.B. denjenigen eines Nicolaus Steno, verhält

es sich nicht anders. Billigerweise darf aber von einem Goethe, der andere,

grössere Aufgaben zu erfüllen hatte und der den morphologischen

Studien nur einen kleinen Teil seiner Arbeitskraft widmen konnte, keine

vollständige Übersicht über die schon damals weitverzweigte

Fachliteratur erwartet werden.

(in anderen Worten: er war hier, wie auch bei der

Farbentheorie, ein Dilettant. Goethe war aber, als Direktor der Sammlungen,

die künstlerische Freiheit bekannt, mit welcher Zeichner fehlende

Knochen zufügten.)

Home Liste der

Neujahrsblätter