NGZ-Neujahrsblatt 1957, 42 S., mit 25 Abb.,

Nr. 159

Atomenergie

Paul Scherrer

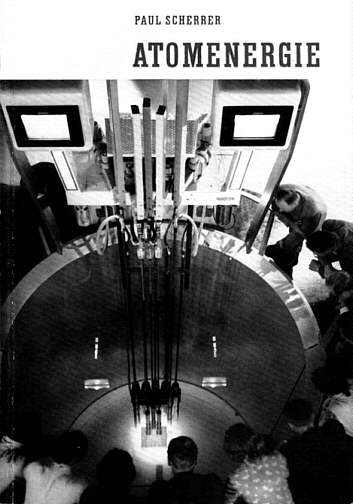

Umschlagbild:

Forschungsreaktor, Typ "Swimmingpool", ausgestellt 1955 an der Genfer

Konferenz "Atoms for Peace" (Tscherenkow-Strahlung), 1957 in Würenlingen

auf 100fache Leistung modifiziert aufgebaut.

German only |

Inhaltsverzeichnis

1. Arbeit und Energie

2. Die Energiequellen der Erde

3. Die Brennstoffreserven und ihre Erschöpfung

4, Der Atomkern als Energiequelle

5. Der Atombau

6. Die künstliche Kernumwandlung

7. Die Uranspaltung

8. Reaktorphysik

a) Die Kettenreaktion

b) Der Wirkungsquerschnitt

c) Neutronenstreuung

d) Der Uranreaktor

9. Reaktortechnik

a) Leistungsreaktoren

b) Breeder

c) Beispiele von Reaktoren, Der Schweizer Reaktor

|

1. Arbeit und Energie

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts ging eine romantisch

anmutende Epoche der Naturwissenschaften zu Ende. Die Grundgesetze der

Mechanik waren gefunden und streng formuliert worden. NEWTON konnte die

Bewegung des Mondes und der Planeten exakt berechnen. Erste Versuche zur

Beherrschung der komplizierten Bewegungen von Flüssigkeiten durch

EULER und BERNOULLI verliefen erfolgreich. In der Differential- und Integralrechnung

war durch NEWTON und LEIBNIZ ein mathematisches Werkzeug von unschätzbarem

Wert für die Behandlung physikalischer Probleme geschaffen worden.

Die Theorie des Lichtes hatte entscheidende Fortschritte gemacht. Fernrohre

und Mikroskope waren schon hochentwickelte Instrumente, nur das Verständnis

der elektromagnetischen Vorgänge steckte noch in den Anfängen.

Nun erklärte 1775 die französische Akademie

mit Bestimmtheit, daß die Konstruktion eines Perpetuum mobile unmöglich

sei und dass sie keine diesbezüglichen Erfindungen mehr zur Prüfung

entgegennehmen könne. Der Traum so vieler Erfinder, eine Maschine

zu bauen, die dauernd Energie aus nichts erzeugen würde, war damit

zu Ende. Freilich flackern die Bestrebungen für den Bau einer solchen

Maschine in der Phantasie immer wieder auf, wäre doch kaum eine Erfindung

von grösserer Tragweite möglich.

Seither hat die Wissenschaft neue Wege beschritten: Weniger

anspruchsvoll in der Zielsetzung, hat sie Kräfte zu entfesseln und

auch zu bändigen gewußt, welche die Muskelkraft aller Lebewesen

und zugleich wohl auch die kühnen Vorstellungen aller Perpetuum-mobile-Erfinder

bei weitem übertreffen. Der neueste Schritt auf diesem Wege ist die

Nutzbarmachung der Atomenergie.

Die schwierige Frage nach dem Wesen der Energie, nach

den Erhaltungssätzen für Energie und Masse hat die Physiker schon

immer beschäftigt.

....

aus dem Ausblick:

Während die Forschung auf dem Gebiet der Kernphysik

an den schweizerischen Hochschulen seit vielen Jahren äusserst intensiv

gepflegt wurde und die Schweiz hier einen sehr hohen Standard aufweist,

ist die Reaktortechnik in unserem Lande noch sehr wenig entwickelt. Trotz

grösster Anstrengung unserer Behörden und der Schweizerischen

Forschungskommission war es nämlich sehr lange Zeit nicht möglich,

die für den Bau eines Reaktors nötige Menge Uran zu bekommen.

Es gibt ja leider keine abbauwürdigen Uranvorkommen in unserem Lande,

und wir waren in dieser Beziehung völlig auf das Ausland angewiesen.

Erst jetzt, da wir über das nötige Uran verfügen,

sind wir in der Lage, Reaktoren zu bauen und uns in die Technologie dieser

Maschine einzuarbeiten. Sehr wichtig dabei ist auch die Zusammenarbeit

mit andern Ländern. So ist beabsichtigt, mit den USA, England, Kanada

und Frankreich bilaterale Verträge abzuschliessen, welche uns in den

Besitz von weiterem spaltbarem Material setzen und die einen technischen

Erfahrungsaustausch zwischen den Industrien der Vertragspartner ermöglichen

sollen. Ein solcher Vertrag mit den USA, der den Charakter eines Lizenzvertrages

hat und welcher der Schweiz ausserordentliche Vorteile bringen wird, ist

vom Parlament gerade ratifiziert worden.

Es kann wohl kein Zweifel darüber bestehen, dass

die Atomenergie in der Wirtschaft der Zukunft eine bedeutende Rolle spielen

wird. Es ist als glücklicher Umstand zu betrachten, dass gerade jetzt,

wo das Ende der Kohle- und Ölreserven abzusehen ist, die Atomenergie

entdeckt wurde. Bei den heute noch hohen Kapitalkosten eines Atomkraftwerkes

(der Brennstoffpreis spielt keine wesentliche Rolle), liegt der Preis der

aus Uran erzeugten elektrischen Energie noch über dem üblichen

Wert. Das Calder-Hall-Atomkraftwerk gibt allerdings als Preis für

die Kilowattstunde schon heute den erstaunlich tiefen Betrag von 0,6 d,

entsprechend etwa 3 Rappen, an.

Die schweizerischen Wasserkräfte werden in spätestens

15 bis 20 Jahren völlig ausgebaut sein und dann etwa doppelt so viel

Energie liefern wie heute. Weil der Energiebedarf dauernd steigt, müssen

wir uns dann nach neuen Energiequellen umsehen. Es ist nicht zu erwarten,

dass dieser Energiebedarf durch das Ausland gedeckt werden kann, weil sich

die anderen europäischen Staaten, Norwegen (seiner reichen Wasserkräfte

wegen vielleicht ausgenommen), in ähnlicher Lage befinden werden.

Die Schweiz ist auf die Atomenergie unausweichlich angewiesen

und es ist daher dringend nötig, dass sie die Entwicklung auf diesem

so wichtigen Zukunftsgebiet mit allen Kräften fördert.

Home Liste der

Neujahrsblätter